他是从热爱化学起步的学生,以兴趣为航标,将学术轨迹从“化学”延伸至“物理电子”与“光学工程”;他也是潜心育人的教师,引导学生追逐科研目标、探索深造路径。他是武汉纺织大学特聘教授万骏,用热爱点燃初心,以兴趣书写90后科研人不断破界、跨学科发展的成长之路。

2024年学校科技馆,万骏(右二)给本科生讲述前沿科技

元素周期表开启的破界征途

九岁那年春天,当班主任发现万骏能熟背完整的元素周期表时,便邀请他在班会上做了一场“特别演讲”。那天他站在黑板前,用粉笔写下氢、氦、锂的符号,像在绘制藏宝图般向同学们讲述门捷列夫的奇思妙想。这个画面,成了他科研人生的第一张底片。

从喻家山下的本科宿舍到博士后工作站,十一年光阴穿梭于实验台与论文草稿之间,沉淀为一段段微观世界里的探路轨迹。在华中科技大学,他的科研路径不断拓展:从化学反应的色彩变化,到材料微观结构的重构,再到光学工程中的光子调控。他常在草稿纸上勾勒思路,用“化学—材料—物理—光学”串起探索地图,仿佛在搭一座连接微观世界与宏观现象的桥梁。

2019年入职武汉纺织大学那天,在《无机化学》首堂课上,他从“热爱”讲起。当投影幕布亮起门捷列夫的元素周期表时,他指着其中一格问:“你们知道,第43号元素为什么叫'锝'?”。学生们一愣,却被这突如其来的提问点燃了兴趣。那堂课,他分享了自己因痴迷元素周期表而走上科研之路的经历,从此,与一届届学生展开了关于科学的对话。

科研攻关的岁月里,万骏总带着一股“拓荒者”的倔劲。面对传统热处理对二维亚稳态材料构筑存在热扩散慢、动力学控制差的困局,他把家安在了实验室,和实验设备成了最亲密的伙伴。某个深夜,当第37次实验样品在腔体中闪现幽蓝电弧时,他盯着屏幕跳动的曲线,察觉晶体正经历快速重构。这种“闪电爆炒”式的突破,让材料的结构重构在短短几秒内完成,就像给材料装上了涡轮增压器。

在纺织新材料与先进加工全国重点实验室,万骏带着学生用微波造孔技术给纤维“绣花”,在显微镜下,那些水平取向的二维结构如同精密的织锦。当看到航天级热管理材料经受住2000℃炙烤仍保持稳定时,这个总把“科研要像纺纱,既要有经线般的坚韧,又要有纬线般的包容”挂在嘴边的青年学者,开心地与学生在实验台前合影,用照片记录科研路上的每一次突破。

织就学术经纬的“斜杠青年”

在同事们眼中,万骏是那个总能在关键时刻稳住节奏、推进工作的“定盘星”。2024年学院申报博士点时,他与青年教师团队在资料室扎营,反复推敲文本,先后修订17版。每一次修改,他都逐字校核、亲自校准逻辑与数据。定稿那天,厚厚一沓批注稿摊满会议桌,见证了团队的坚韧,也折射出他对科研管理的细致与担当。

作为院长助理,万骏的日程表堪比元素周期表般精密。上午九点准时参加课题讨论;午休常在批改论文中度过;下午穿梭于教学、科研和行政事务之间;傍晚则切换至线上会议模式。有一次,为筹备跨学科论坛,他连续几天奔走于各科研团队之间,协调资源、撮合合作,最终促成数个青年教师达成组队意向,为学院的交叉融合打开突破口。

在国际合作版图上,万骏像位不知疲倦的“科研邮差”。在新加坡访学期间,他白天泡在南洋理工实验室,晚上越洋指导国内团队,成了他全天候响应的“超能力”。这种“经纬交织”的科研节奏,使他在二维材料、功能纤维等多个方向持续产出论文40余篇,授权发明专利4项,主持国家、省部级及企业合作项目10余项。他还主动协助青年教师打磨申报材料、梳理研究思路,促使学院项目中标率稳步提升,科研氛围日益浓厚。

2025年全国重点实验室,万骏(右三)给研究生讲解耐高温材料

90后导师种下“科研初心”的种子

在90后导师万骏的实验室里,总活跃着一批充满朝气的年轻面孔——大多是00后的本科生和研究生,偶尔也有几位刚入学的05后“萌新”。每当新成员参加第一次组会,万骏总会问:“想一想,你为何而学?又为何而研?”这简单的一问,像是一场不设标准答案的邀约,也悄悄种下了“科研初心”的种子。

这个问题,源于他带过的学生胡荣。当年研究生胡荣初入组时,频频受挫,面对复杂设备和混乱数据感到无所适从。“别急,谁不是从一头雾水开始的。”他笑着拍拍胡荣的肩,从最基础的操作与记录教起,陪着胡荣逐步“拆题”。那个深秋的傍晚,实验室的日光灯把两人的影子投在操作台上,万骏指着一页笔记轻声说:“科研像搭结构,起笔不完美没关系,关键是把后面走稳。”如今已在华中科技大学攻读博士学位的胡荣说:“让我喜欢上科研的,不是一次成功,而是反复和万老师并肩解决问题的过程。”

而学生鲜靖林的蜕变更像一场静默的化学反应,那年他站在是否继续深造的分岔口犹豫不决,万骏没有替他做选择,而是邀他一起听一场国际线上报告。屏幕上,一位满头银发的专家神采奕奕地讲述自己的科研故事,专注的光芒透过镜头跃然而出。会议结束,万骏轻声说:“你看,真正的学者,眼里一直有光。”那一刻,鲜靖林仿佛被点亮。后来他说:“万老师没告诉我该怎么选择,但让我看到了科研的意义。”

在实验室里,学生遇到瓶颈时,总爱找他“聊一聊”。有人苦恼数据不稳定,有人焦虑论文卡壳。他总会停下手头工作,或帮忙梳理方案,或讲讲自己“踩过的坑”。有次学生问他科研的意义,他转身在白板上画了一棵大树,说:“科研不是看长多快,而是看根扎得够不够稳。”

在万骏的育人哲学里,科研从不是冰冷的方程式,而是一场与学生并肩经历的成长旅程。他推动“研究生带本科生”的双层协同机制,坚持“高自由度成长”与“阶段式训练”并重,为每位学生设定清晰的成长路径。这种培养模式,让实验室成了真正的“成长共同体”——近三年,这里产出30余篇期刊论文,10余名学生前往海内外一流高校深造。

“教育应当融入到每一次与学生共同完成的科研选择中。”万骏常把这句话挂在嘴边。就像他实验室那盆永远向阳的雏菊,他相信每个年轻灵魂都蕴藏着破土而出的力量,而导师要做的,就是成为那道始终温暖的光。

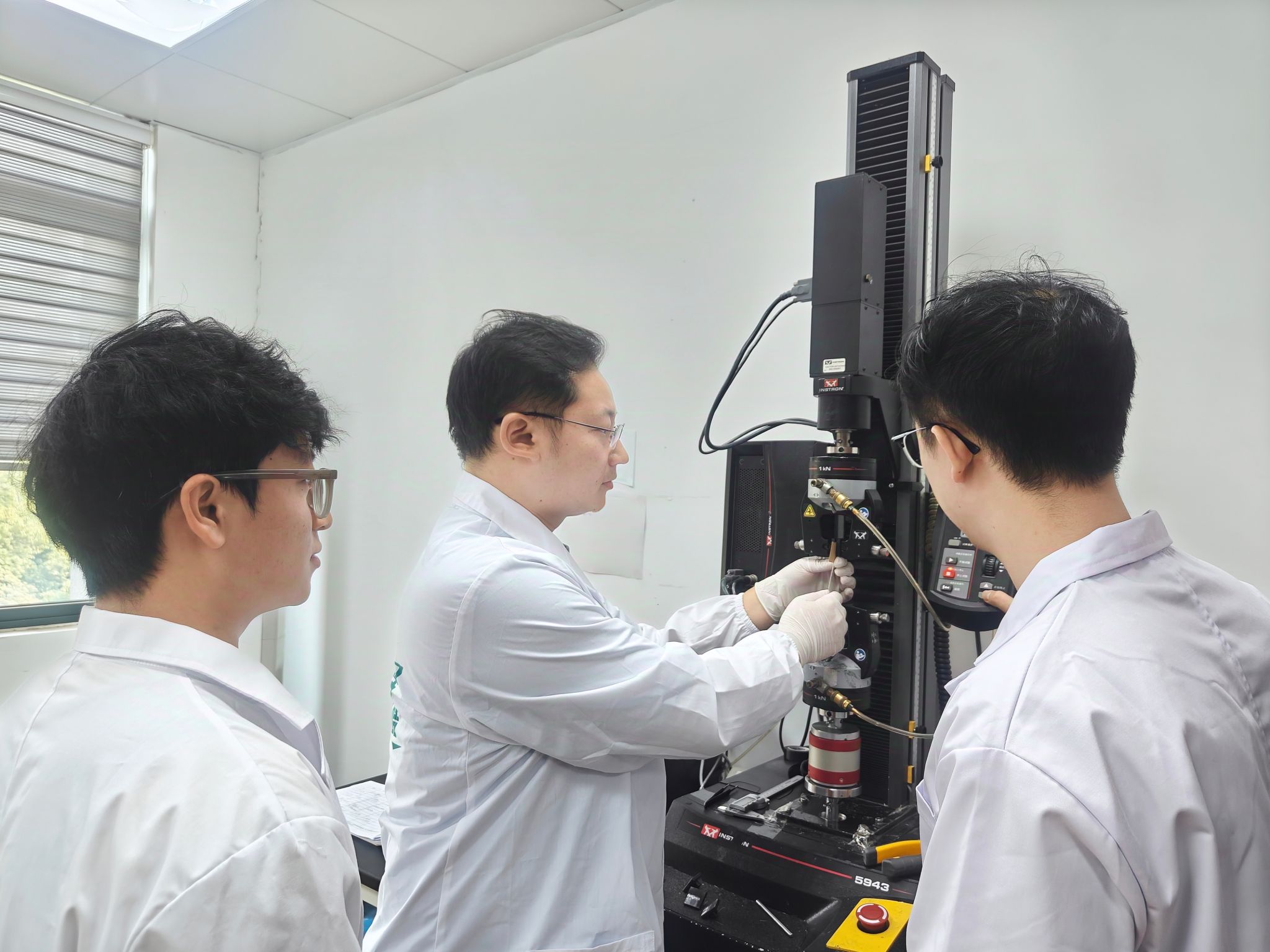

2025年实验室,万骏(左二)指导研究生运用英斯特朗万能材料试验机做实验

破界仍在继续

如今,万骏的办公桌上,静静放着三样熟悉的小物件:一张陪伴多年的元素周期表,一份他参与牵头设计的学院院徽,以及一张写有“忍、韧、仁”的团队理念卡片。它们虽小,却默默记录着他科研笔记翻旧页、教学备课画流程的日常,也提醒着他为何出发,又将走向何方。

近日,他的一项研究成果发表在《InfoMat》期刊。谈及灵感,他笑着说:“我不会制造防水层,所以干脆设计一款无需防水、本身就能在水中工作的纤维传感器。”正因对材料科学多个方向保持持续好奇,他在纤维降解、传感、耐高温和红外热管理等领域不断尝试。这位90后科研人,仍在他未曾设限的“破界”之路上稳步前行。

个人简介:万骏,男,1990年生,中共党员,武汉纺织大学特聘教授,化学与化工学院院长助理,应化系副主任。湖北省高层次人才、武汉市青年科技计划。本、博及博士后毕业于华中科技大学。国家公派新加坡南洋理工大学访问学者。纺织新材料与先进加工全国重点实验室徐卫林院士团队骨干成员。长期从事清洁能源材料与功能纤维研制,擅长微波新型合成与航天热管理研究。主持国家及省自科基金、企业合作项目等10余项。以第一/通讯作者在One Earth、Angew. Chem. Int. Ed.等期刊发表论文40余篇。担任新加坡Viser专家库材料专家委员会委员、市重点研发项目评审专家等。荣获Young Scientist Award、湖北省化学化工先进青年工作者、校青年五四奖章、优秀研究生导师等奖项。