近日,武汉纺织大学传媒学院“织造兴乡”实践团奔赴湖北恩施市,开展了为期5天的调研实践活动。实践团通过深入生产基地、对话非遗传承人、探访民俗博物馆等方式,解锁西兰卡普土家织绵这一国家级非遗在传承中创新、在创新中赋能乡村振兴的生动密码。

织机迭代记:从“木梭手工”到“数智新篇”

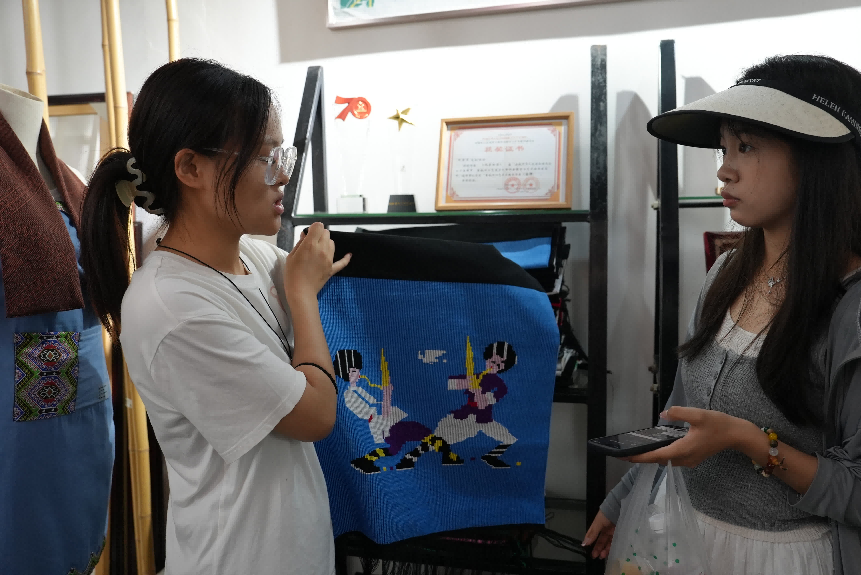

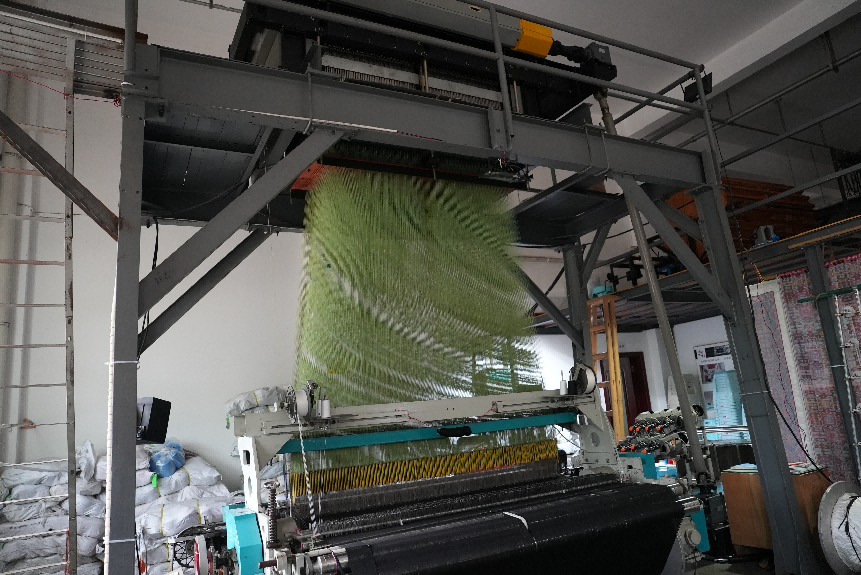

实践团首站抵达恩施市西兰卡普生产基地,并与省级非遗传承人田若兰老师展开了深度交流。在田老师的引导下,团队成员近距离领略了西兰卡普从第一代到第四代织机的“进化历程”。初代木质斜织机完全依靠手工挑织,每一次经纬交错,都凝聚着土家人的耐心与智慧。而第四代数字化智能织机,在保留“通经断纬、反面挑织”核心技艺的基础上,融入数字编程技术。这一创新不仅使复杂纹样的复刻效率提升数倍,还能通过屏幕实时调整配色方案,实现了传统技艺与现代科技的完美融合。

“织机在变,但土家人对自然的敬畏没变。”田若兰指着一幅以清江浪花为灵感的织锦介绍,从祖辈口传心授的图案,到如今通过数字库保存的千余种纹样,西兰卡普的“根”始终扎在民族文化的土壤里。实践团成员还了解到,依托电商平台、文旅合作等多元销售渠道,西兰卡普已从传统“铺盖”延伸出围巾、耳饰等文创产品,最远的订单甚至来自海外。

一根丝线的力量:从“非遗传承”到“兴乡引擎”

调研中,“天才妈妈”计划让实践团成员深受触动。这项旨在带动居家妇女就业的公益项目,通过为农村妈妈提供织锦技艺培训,让她们既能兼顾家庭,又能靠手艺获得收入。“有位妈妈用第一个月的工资给孩子买了新书包,说‘原来织锦不仅能传承文化,还能撑起一个家’。”田若兰的分享,让团队真切感受到非遗传承背后的社会价值——一根丝线,不仅串联起文化的过去与现在,更编织出乡村振兴的民生图景。

在土家民俗博物馆,实践团与织娘们围坐交流,看着她们手指在织梭间翻飞,将土家族的历史传说、山水风光织进锦缎。展厅里,融合现代设计的西兰卡普文创作品令人眼前一亮:笔记本封面的织锦纹样取自土司城浮雕,帆布包上的几何图案则改编自传统婚俗元素。“这些创新不是‘丢掉传统’,而是让西兰卡普走进年轻人的生活场景。”博物馆工作人员介绍,仅去年一年,馆内文创销售额就带动周边20余户家庭增收。

数智化的挑战与潜力:非遗产业的“破圈”思考

实践队员们还走访了土家民俗博物馆,在琳琅满目的展品中,既有百年前的老织锦珍品,也有与现代设计结合的跨界作品。与织娘们的交流中,团队了解到西兰卡普在数智化转型中仍面临挑战:部分年轻传承人短缺、高端设计人才不足、标准化生产与手工个性化的平衡难题……但这些困难背后,更显露出非遗产业的巨大潜力。

“当老手艺遇上新质生产力,碰撞出的不仅是技术革新,更是乡村振兴的新路径。”实践团负责人表示,此次调研让团队深刻认识到,西兰卡普的价值不仅在于其精湛工艺,更在于它能在传统与现代的融合中,为乡村产业注入活力。未来,实践团将梳理调研成果,为西兰卡普土家织绵产业的数智化创新提出可行性建议,助力这一民族文化瑰宝在新时代绽放更加绚丽的光彩,为乡村振兴贡献更多智慧与力量。