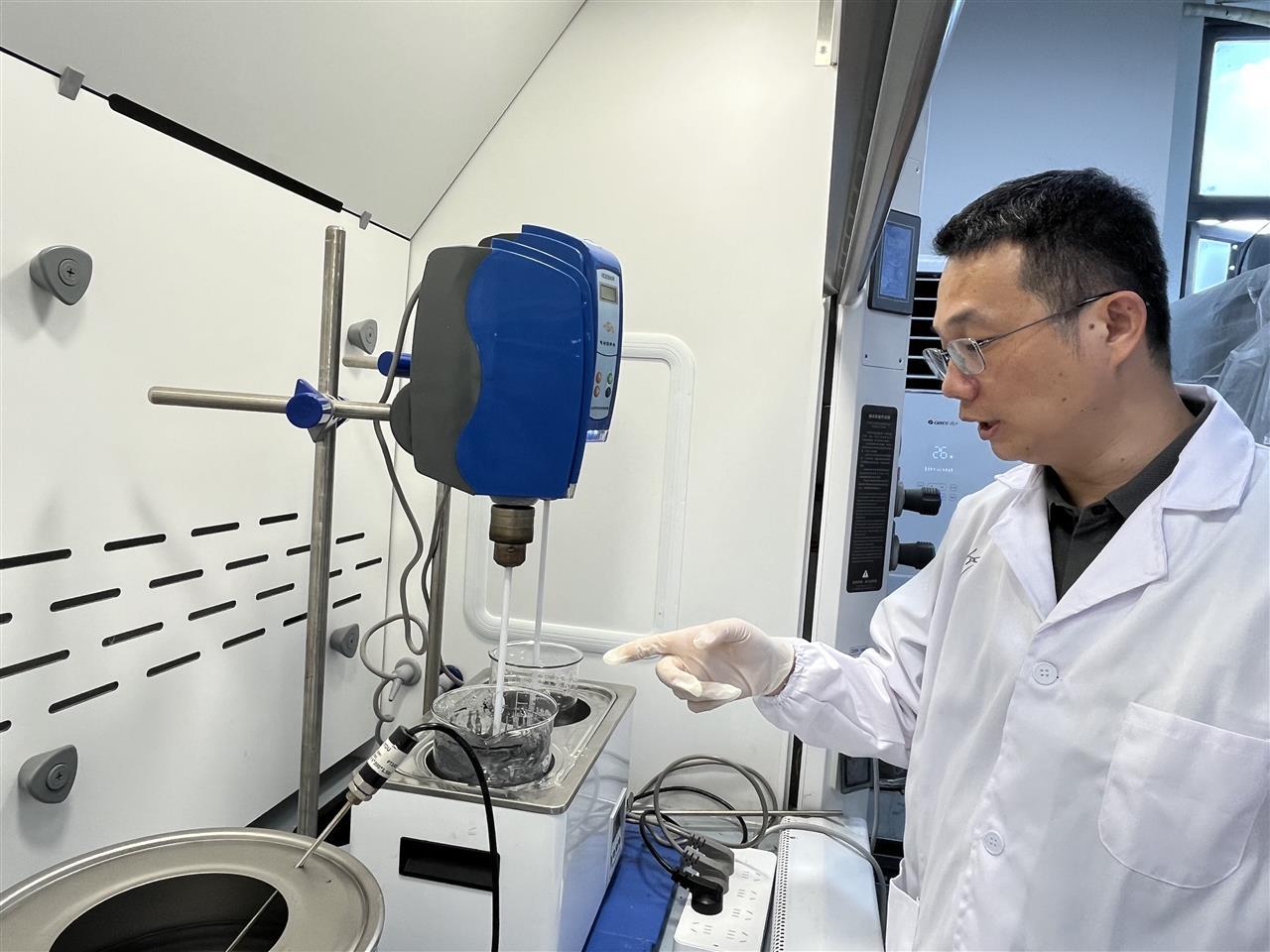

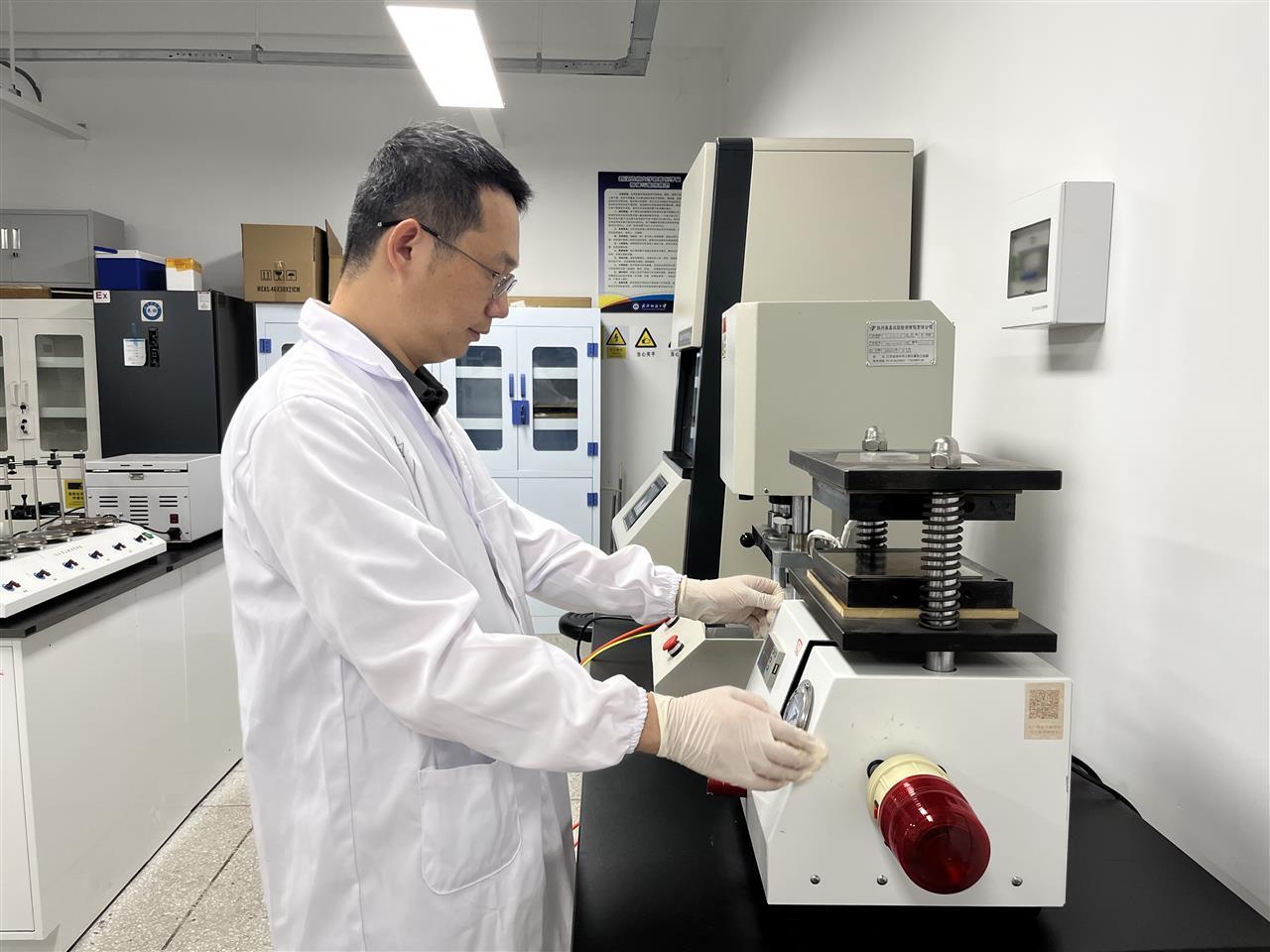

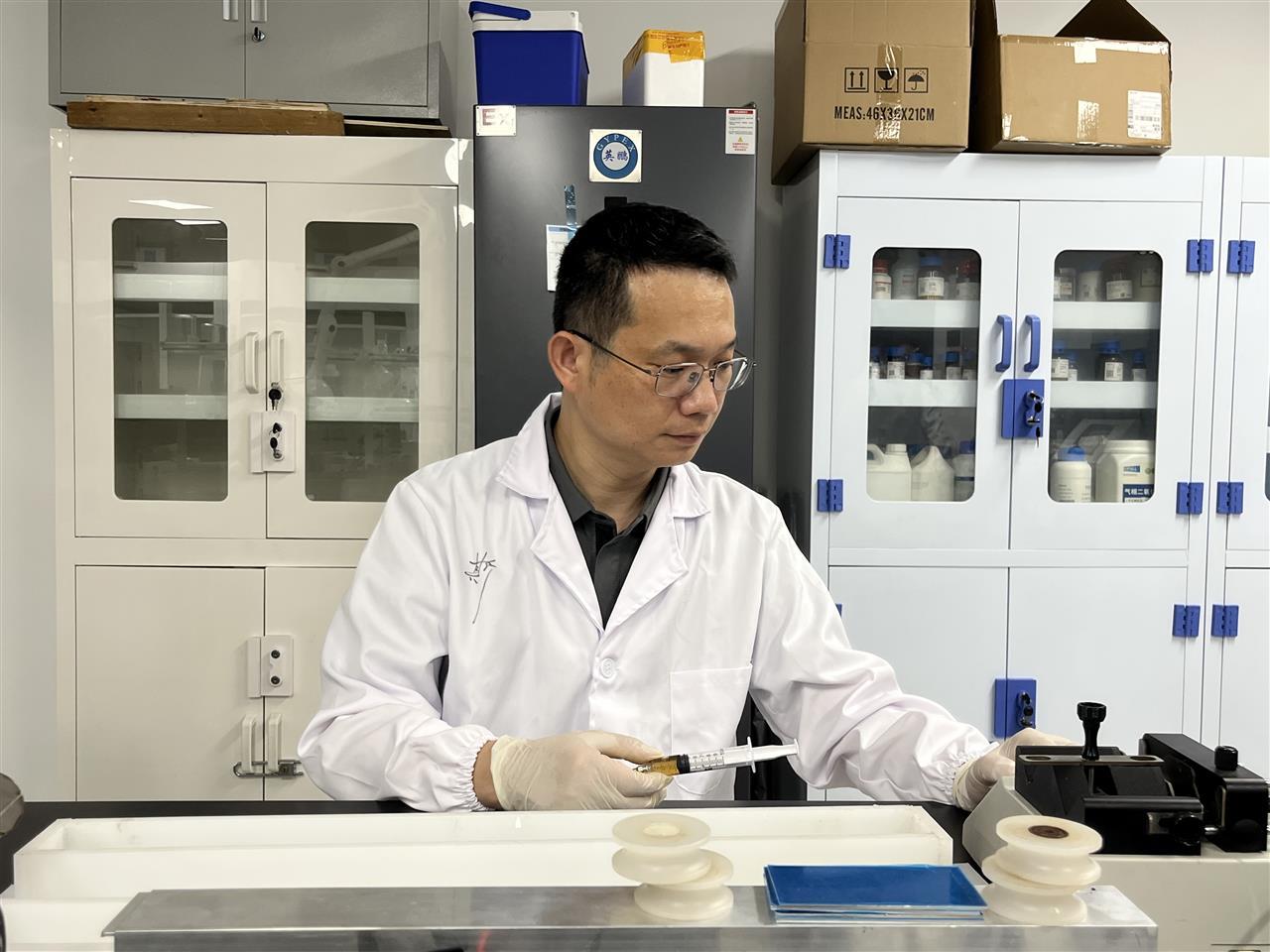

“在用这个机器的时候一定要特别小心,千万别烫到手了。”7月29日,42岁的武汉纺织大学材料科学与工程学院殷先泽教授,正和学生在实验室攻关无氟不粘锅涂层配方的最后环节。

作为材料学专业教师,殷先泽老师从博士阶段起深耕高分子材料研究10余年。从业13年来,他让这门学科的“枯燥公式”与生活接轨,培养的研究生90%进入国内外顶尖高校,还带领团队攻克了无氟不粘涂层等“硬骨头”技术。从讲师到国家级人才,实验室常亮至深夜的灯,见证了他的奋斗历程。

课堂上教学生“打水漂”

殷先泽老师的高分子流变学课程,因公式枯燥、分子结构难懂,被学生视为“硬核”课程。但他擅长用生活化场景教学,将“天书”讲成“生活课”。

“打水漂时,小瓦片为什么能在水面飘很远?”“高分子链犹如一条由无数珍珠串成的项链,每一颗珍珠都代表一个单体,它们通过共价键紧密相连。”在他的课堂上,枯燥的公式背后,总有一串串生活案例作为课堂的注脚。殷先泽说,高分子流变学课程是材料学一门重要的基础理论课,化学公式多、分子结构难懂,想将这门课程上好并不容易。“许多学科知识都可以从生活的角度理解,用这种方式讲课,学生更好理解。”

于是,他便尝试将课程“生活化”,例如为学生讲解难懂的流变学“粘弹性”特点时,他会蹲下身为学生做比画一个“打水漂”的动作,并向同学们解释原理。课堂上,为了让学生感受到材料学在生活中的应用,他常带着工厂的产品进教室,并仔细为学生讲解,防雾剂喷在玻璃上,雨天能自动除雾,他为学生解释起作用的是木头中提取的纤维素。课堂不能只讲公式,要让学生看得见知识的‘用处’。”殷先泽说,材料学课程的特点就是和生活联系紧密,让学生感受到学科的魅力才能让他们对自己的专业感兴趣。

武汉纺织大学博士生付昕明说:“殷老师的课很有趣,能把晦涩知识讲明白。我本科听了他的课才爱上材料学,之后加入他的团队,本科和研究生毕业后继续跟随他深造。”

把“冷板凳”坐成“热事业”

获得国家级人才称号、课程被评为“学生最喜欢的课程”,来到武汉纺织大学13年,但殷先泽的名字因专注做事而鲜为人知。

高中时,殷先泽就痴迷化学和物理,大学因热爱及学科前景选择高分子材料专业。“高分子材料在日常生活、医疗、电子等领域无处不在,这种实用性深深吸引了我。”他说,科研能带来快乐和成就感,设计新材料的过程不断激发着他的探索欲。

为此,来到武汉纺织大学后,他便一心扎进教学和科研中,专啃“硬骨头”,默默地做科研。例如许多团队直接放弃的无氟不沾涂层,他和团队坚持坐了5年“冷板凳”。这个能替代传统含氟材料的技术,是他带着团队“磨”出来的。许多同样研究该材料的团队,早已因各种原因放弃。

“硕博期间,我的导师郑强和宋义虎对我印象很大,他们教会我做科研要有社会责任感,要敢于坚持真理。同时也要治学严谨,基础研究也能带来实用价值。”殷先泽说,正是两位老师的言传身教,让他逐渐形成了现在的科研理念。

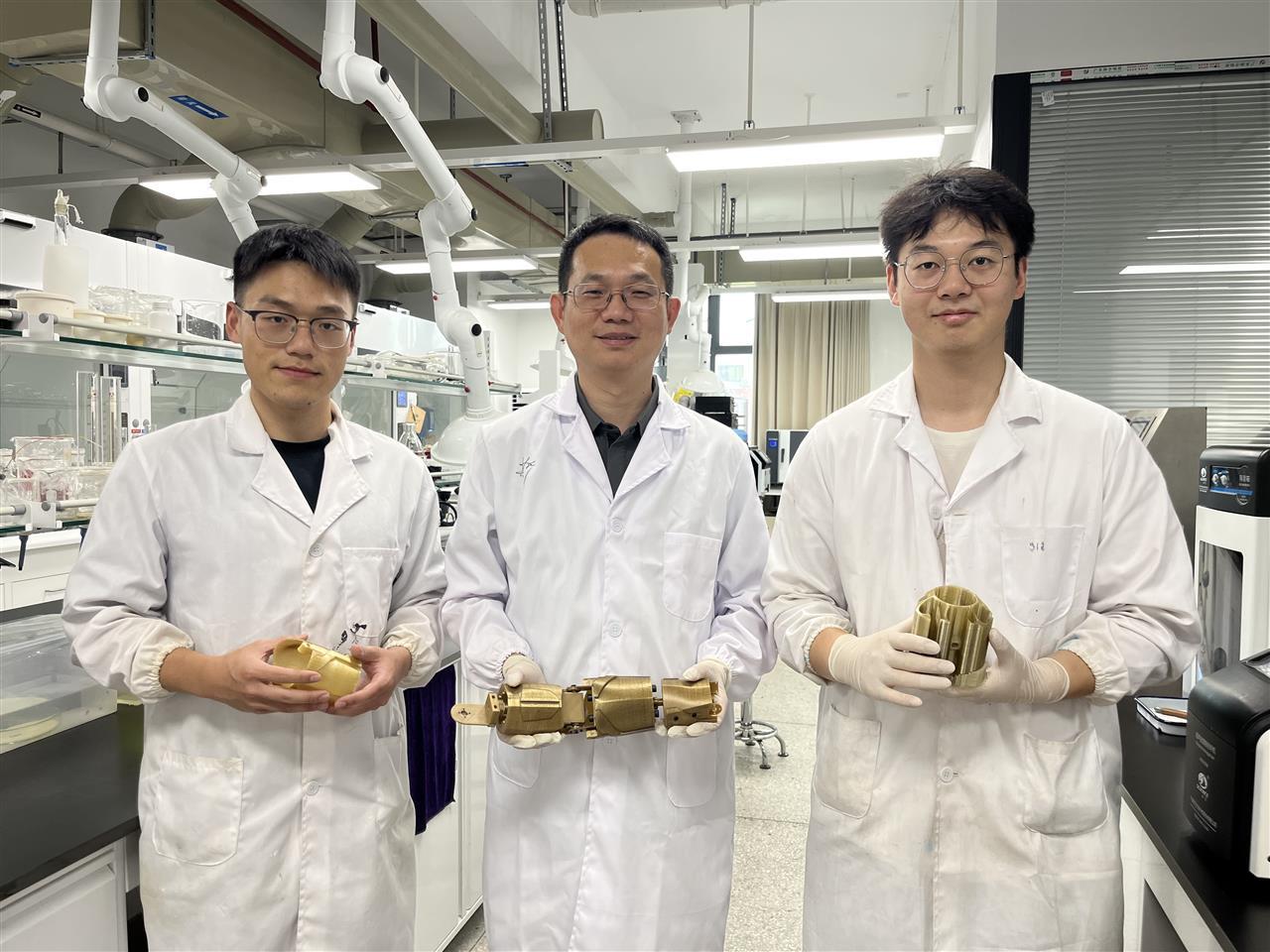

从博士阶段研究高分子纳米复合材料起,他就没换过方向。他带领团队深耕高性能复合材料、无氟不粘涂层等领域,成果已应用于产业一线:与苏泊尔合作的无氟涂层即将产业化,可用于不粘锅、高铁轴承;为特斯拉充电桩研发的抗高压材料,正在美国接受8000小时验证;用新疆棉纤维制作的生物碳材料,能净化水和吸附污染物。

“科研哪有捷径?不过是别人休息时,我们多试了几次。”他笑称,自己办公室的灯,总比别人亮得早、灭得晚。无数个往返于企业和学校的日子,自己都乐在其中。因为热爱,过年家里来客人时,他也能在客厅支一个小桌,边陪客人边写论文。

如今,他的团队在业内“小有名气”:中国科学院找他们做高铁滑轮防腐涂层,要求“在100%盐酸里不腐蚀”,他们成功做到;红杉资本主动对接,想推动技术产业化。但对殷先泽而言,最骄傲的不是成果,而是“学生能接棒”——不少毕业生成了企业技术骨干,有的还跟着他做研究。

“我是殷老师的第一个研究生,博士毕业后回到母校当老师。”该校33岁的副教授杨诗文说,殷老师在科研、教学和对待学生方面的态度——“工作是日常,文献是爱好,转钟是常态”,让她深受影响,也一直向他学习。

九成学生成功读博

不仅用心将课堂知识讲好,对于殷先泽来说,学生的每件小事都很重要。“殷老师,我未来想考浙大博士,但怕本科学校不够好……”几年前,学生陈之诚带着忐忑的心情找到殷老师,希望自己能在研究生期间多出成果。得知学生对未来的计划,殷先泽在鼓励的同时,也为他量身定制了培养计划。如今,这位曾担心本科“出身”的学生已发表SCI论文8篇,即将走进浙江大学攻读博士学位。

出身农村的殷先泽深知读书能改变命运,所以在招收研究生时就下定决心,只要学生想深造,他会全力相助。他培养的研究生中,90%被美国加州大学、香港理工大学、浙江大学等顶尖高校录取,其余100%实现就业。

为让学生少走弯路,他成了“全能管家”:学生想出国,他自掏腰包报销首次雅思、托福报名费;学生要面试,他亲自改简历;学生想就业,他对接企业提供实习岗位。“从实验室到工厂,我要做的就是尽全力,让他们脚下有底气。”殷先泽说。

“我知道他所有学生的名字,有时他一段时间没提某个学生,我还会主动问近况。”殷先泽老师的爱人说,因为丈夫总在家提起学生,她才对这些名字了如指掌。

此外,殷先泽会根据学生特点做针对性学业规划。研究生付昕明以产业转化为研究导向,他便将重要企业合作项目交其负责,让他在研究生阶段积累“科研成果落地”经验,为后续创造500万产值的3D打印丝材项目打下基础。有学生考研想报业内大牛导师被拒,他会主动帮忙沟通;暑假学生在外租房缺钱,他会替学生付房租。

“我希望自己从导师身上学到严谨治学的精神,能在我以身作则时得到传承”。如今,他带过的学生有的在实验室延续着“冷板凳”精神,有的在企业将技术转化为生产力,还有的像他一样站上讲台,把生活里的学问讲给更多年轻人听。这份代代相传的坚守与热忱,或许正是他最珍贵的“科研成果”。

极目新闻:https://jms.ctdsb.net/jmythshare/#/news_detail?contentType=5&contentId=2497209&cId=0&uik=66SkBNVQ&share_plat=wechat&sec=0ae85950&tencentShare=1