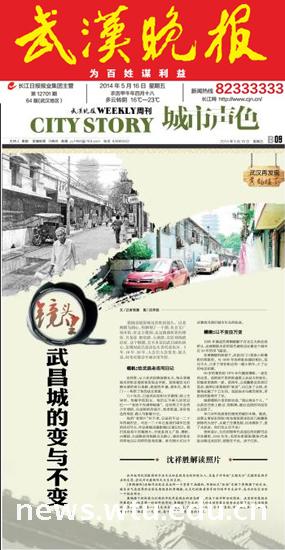

跟随着摄影师沈祥胜的镜头,以黄鹤楼为圆心,用脚划了一个圈,从首义广场开始,穿过古楼洞,走过曲曲折折的横街、青龙巷、解放路、大成路,在彭刘杨路结束。这个圆圈,差不多是旧武昌城的核心,是现时武昌最活色生香的老街区。5年、10年、20年,人会长大会变老,镜头说,时光可能会令城市更年轻。

相机:给武昌老街写日记

沈祥胜,从小在武昌解放路长大,每天背着画夹穿街走巷到省美院去学画,那些被时光打磨光滑的青石条路,斑驳的外墙,黑布瓦,厚木门……构筑了他的成长背景。

几十年后,已是武汉纺织大学教授、硕士生导师、传媒学院院长,他仍忘不掉儿时的记忆——“老房子充满神秘感”。这份挥之不去的少年情结,化成相机的底片,给老街道、形形色色的邻居、路人写影像日记。

他的“老照片”并不老,记录的不过一二十年的城市史,可这一二十年正是我们城市巨变的时间节点,作品浓缩进摄影集《江城记忆》。我们选取其中四幅照片,分别是首义广场、横街、古楼洞、大成路彭刘杨路交叉路口,请沈祥胜在同样地点以同样的视角拍摄,新旧照片对比中试着找寻我们城市生长的轨迹。

横街:以不变应万变

1985年落成的黄鹤楼踞守在长江大桥武昌桥头,这座钢筋水泥的现代建筑见证着这个城市近30年的突飞猛进。

在黄鹤楼的映照下,武昌司门口那条小街横街仍然狭窄,与1998年沈祥胜拍摄时相比,变化不大,只多了停在街边的一溜小轿车,少了公用电话招牌。

80岁的谢奶奶1970年代搬到横街,一直住在这里。虽然照片里的街道看上去没大的变化,但她家里焕然一新。前两年,公家翻修这里老旧危房,她带记者看她的“新房”,自己加了点钱,在墙角处隔了个卫生间。说起抽水马桶的便利,老奶奶的脸笑开了花。

她指着照片里的街坊说,“我认得这个人。”从前总往街上路过,很眼熟,最近这段时间没怎么见到了。

早几年外地游客拍楼里的破旧木梯,她说,这算么事好东西呢?青龙巷里原来有好几栋雕梁画栋的大房子,太破了住着危险,后来都拆了,盖了水泥房。你们怎么早不来?

资料显示,五四时期恽代英创办的利群书店开在横街,1920年冬,毛泽东率驱张(敬尧)代表赴京路过武汉时,曾暂住于此。房子已拆。

沈祥胜解读照片

我开始用纪实摄影的手法关注和表现身边的环境与人,是基于对传统“主题先行”式摄影表现手法的反思,尝试用非虚构形式与生活互动。

《黄鹤楼街》这幅作品就是在这样一个背景下拍摄的,布勒松式“抓拍”定格了黄鹤楼下的生活,被生活气息浓厚的自制衣架框显的黄鹤楼,从文化的物质符号回归到市井生话中,成为汉味生活的一个组成部分。

黃鹤楼下的街巷与忙碌的市民所表现出的动态瞬间,形成了城市鲜活的图画。这里的形象组合所展现的意味是那一时刻所独有的,黄鹤楼下行走的市民的生动形象让读者永远留下这一生活场面的真实记忆,因为这一刻是生活自动生成的,它不是摆布而成,它不可复制,所以站在历史的角度来看每个细节都是独一无二的,每个形象都具有完美的内涵。