7月1日,Nature子刊《Nature Communications》上在线刊发了纺织新材料与先进加工全国重点实验室杨应奎教授团队题为“Zwitterion-mediated interface chemistry for practical Zn-iodine batteries”的高水平研究论文,论文第一作者为科研助理王永林,通讯作者为杨应奎教授、朱云海教授,武汉纺织大学是唯一通讯署名单位。论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-60488-9

作为极具发展前景的新一代储能技术,水系锌碘电池因其本征安全性高、材料成本低廉和环境兼容性优异等突出优势而备受学术界和产业界关注。然而,该体系在实际应用过程中仍面临多重技术瓶颈:在负极侧,锌枝晶不可控生长、析氢副反应持续发生以及多碘离子交叉腐蚀等问题相互耦合;在正极侧,碘单质不可逆溶解与多碘离子穿梭效应相互促进。这些复杂的界面反应严重制约了电池的循环稳定性和能量转换效率。尽管现有研究通过电极改性和电解液优化等策略能够部分缓解这些问题,但始终未能从分子相互作用和界面化学的本质层面实现系统性突破。

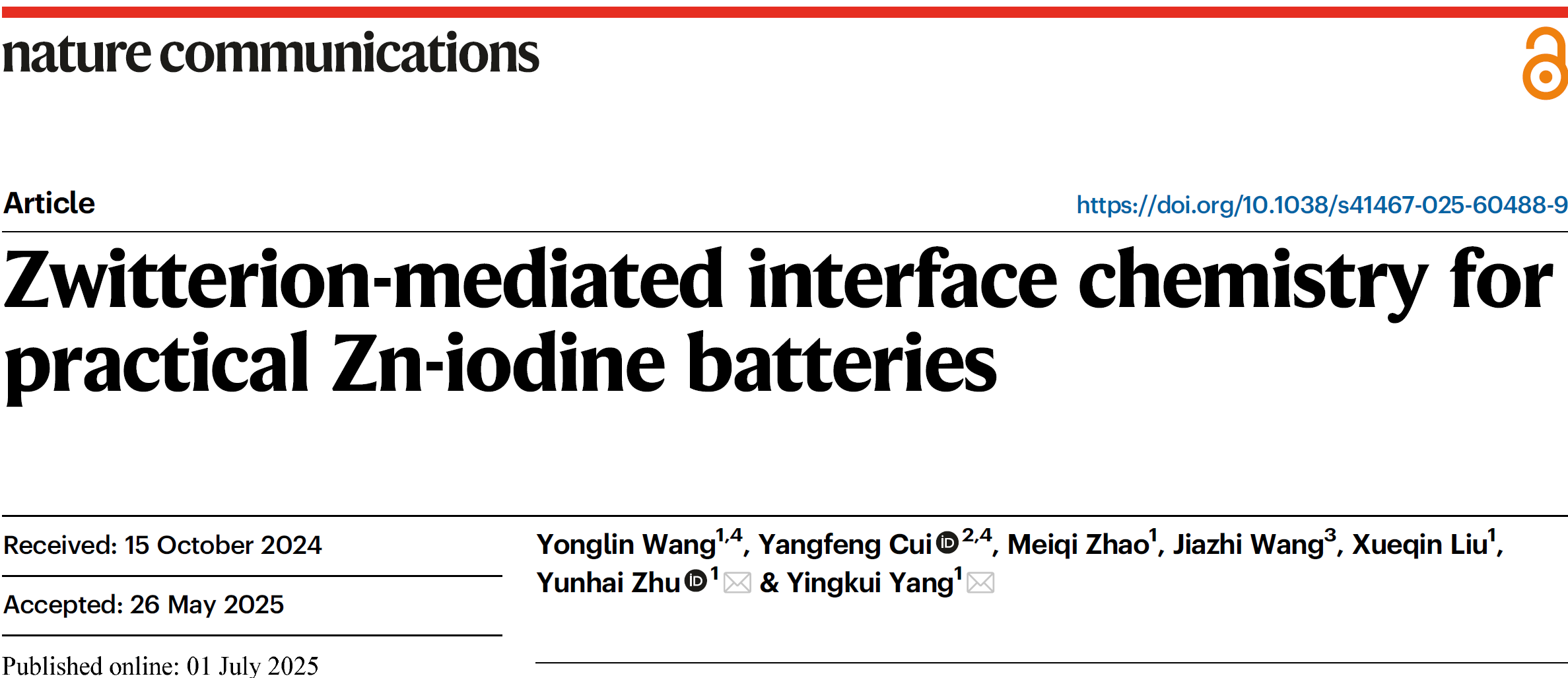

图1. 两性离子介导的锌碘电池界面化学重构

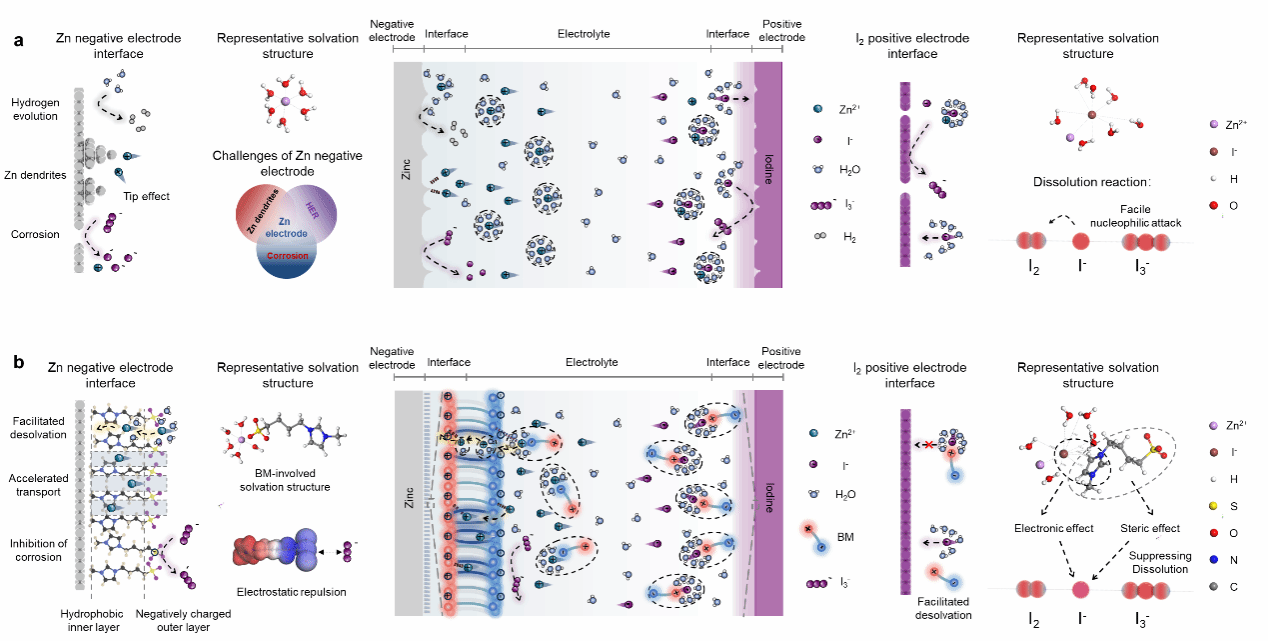

杨应奎教授团队创新性地采用1-丁基磺酸-3-甲基咪唑(BM)两性离子作为多功能电解液添加剂,成功构建了一种新型界面调控体系。该体系在电极界面展现出独特的双功能调控机制:在锌负极界面,BM分子在电场诱导下自发组装形成动态双非对称界面结构,通过垂直取向的低曲率离子通道引导Zn²⁺均匀沉积,有效抑制枝晶生长;同时促进Zn²⁺脱溶剂化过程,降低反应能垒,并形成选择性离子筛分层阻断多碘离子腐蚀。得益于这种多重保护机制,锌负极展现出卓越的电化学性能,循环寿命突破2000小时,库仑效率高达99.9%。在碘正极界面,BM分子通过配位作用重构碘负离子(I⁻)的溶剂化结构,其磺酸基团在I⁻周围形成立体屏蔽层,同时咪唑环π电子云与I⁻产生电子耦合降低电子云密度。这种协同作用使I⁻对I₂的亲核进攻能力显著降低,从而有效抑制碘单质溶解损失和多碘离子形成,大幅提升正极循环稳定性。

图2. 电致取向两性离子构建动态双非对称界面

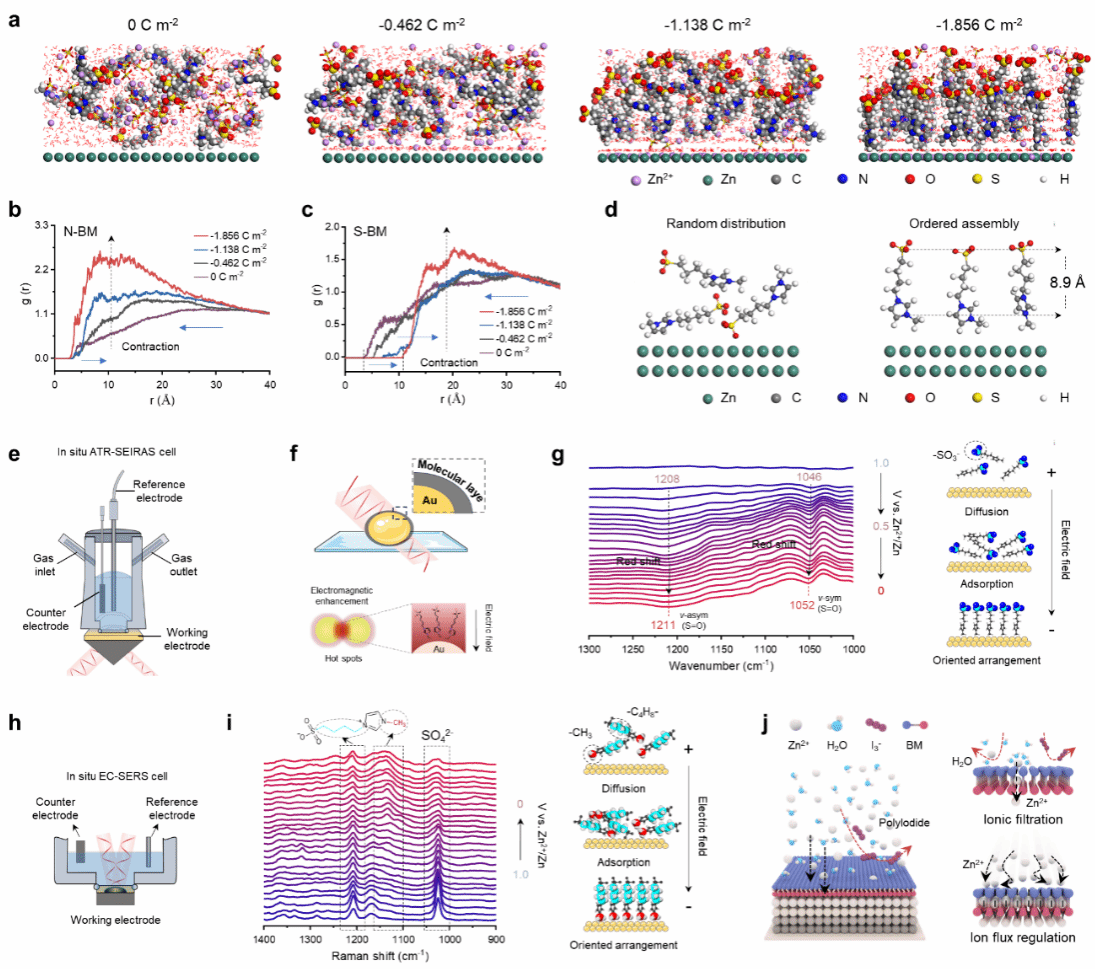

得益于这种创新的双界面协同调控策略,该锌碘电池体系展现出全方位的性能突破:在超高倍率(20 A g⁻1)下仍保持135.5 mAh g⁻1的高比容量;经历5万次超长循环(10 A g⁻1)后容量保持率仍达91.9%,创造了该体系循环稳定性的新纪录。更引人注目的是,在极具挑战性的实用化条件下(包括18.7 mg cm⁻2的高活性物质载量和-20℃的低温环境)电池仍保持出色的工作稳定性,展现出卓越的环境适应性。为验证实际应用潜力,研究团队成功开发出柔性软包电池原型,其面积能量密度达到60.6 Wh m-2,在弯折测试和长期循环中均表现出优异的机械稳定性和电化学性能,已成功应用于智能手表、传感器等多种可穿戴设备,标志着该技术向产业化应用迈出了关键一步。

图3. 实用化锌碘软包电池性能与应用展示

该论文是杨应奎教授团队继在Matter(2025, 8, 102154)、Advanced Functional Materials(2025, 2510108)、Angewandte Chemie International Edition(2024, 63, e202405594; 2024, 63, e202410845)、Energy & Environmental Science(2024, 17, 369-385)等国际顶刊上发表锌基电池系列创新成果之后的又一重要突破,在分子尺度上建立了界面设计与性能提升的构效关系,为发展高性能水系金属电池提供了重要的理论依据和实践指导。

朱云海教授:2022年10月入职全国重点实验室,主持国家自然科学基金、中国博士后基金和武汉市自然科学基金(探索计划),入选湖北省高层次人才计划、武汉市晨光计划和武汉英才计划。迄今,以第一/通讯作者发表SCI论文31 篇,包括:2篇Nature子刊(Nature Review Chemistry、Nature Communication)、7篇Cell子刊(2篇Joule、1篇Chem、4篇Matter)、4篇Angewandte Chemie International Edition、2篇Advanced Materials、2篇Energy & Environment Science、2篇ACS Nano等高水平论文,ESI高被引论文、热点论文及封面亮点论文10篇;申请国家发明专利9项。