近日,纺织新材料与先进加工全国重点实验室陈玲教授团队吴奇教授以武汉纺织大学为唯一单位在《Angewandte Chemie International Edition》上发表题为“Decoupling the SHG-Birefringence Trade-off in UV NLO Materials via Triple-Control Coordination Engineering: Achieving Synergistic Performance Optimization”的高水平研究论文(论文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202509290)。武汉纺织大学为该论文的唯一署名单位,课题组硕士研究生朱耀龙为论文第一作者,吴奇教授为论文唯一通讯作者。

紫外非线性光学(UVNLO)晶体作为现代光学技术的关键材料之一,由于其良好的频率转换能力,在光通信、激光加工、光传感、量子光学等前沿领域显示出巨大的应用潜力。然而,目前报道的UVNLO晶体普遍面临着一个关键的性能瓶颈:难以同时实现高的二次谐波产生(SHG)响应(>1×KDP),短的UV截止边缘(<280 nm),和合适的双折射(Δn)。传统方法往往在一个性能指标上取得进展而牺牲其他方面,严重限制了它们的全面功能和实际应用。

近年来,有机π共轭平面基团由于具有较大的微观二阶超极化率和强烈的光学各向异性,能够显著提高SHG响应并增强双折射率,被广泛认为是UVNLO晶体的理想功能单元。然而,研究人员经常忽视一个关键问题:这些π共轭平面基团的平行排列通常会导致过大的双折射率(Δn>0.11@1064nm)。对于UVNLO晶体而言,过大的双折射率会导致走离效应,降低SHG转换效率,阻碍高功率输出,最终限制实际应用。一个典型的例子是商用UVNLO晶体BBO(β-BaB2O4),其SHG响应比磷酸二氢钾(KDP)高出五倍,但由于过度双折射(Δn=0.113@1064nm)而存在输出限制。因此,迫切需要通过合理地引入有机π共轭平面基团,同时实现大SHG响应、短紫外截止边和最佳双折射(Δn=0.05~0.1),这是推进下一代UVNLO晶体材料的关键要求。

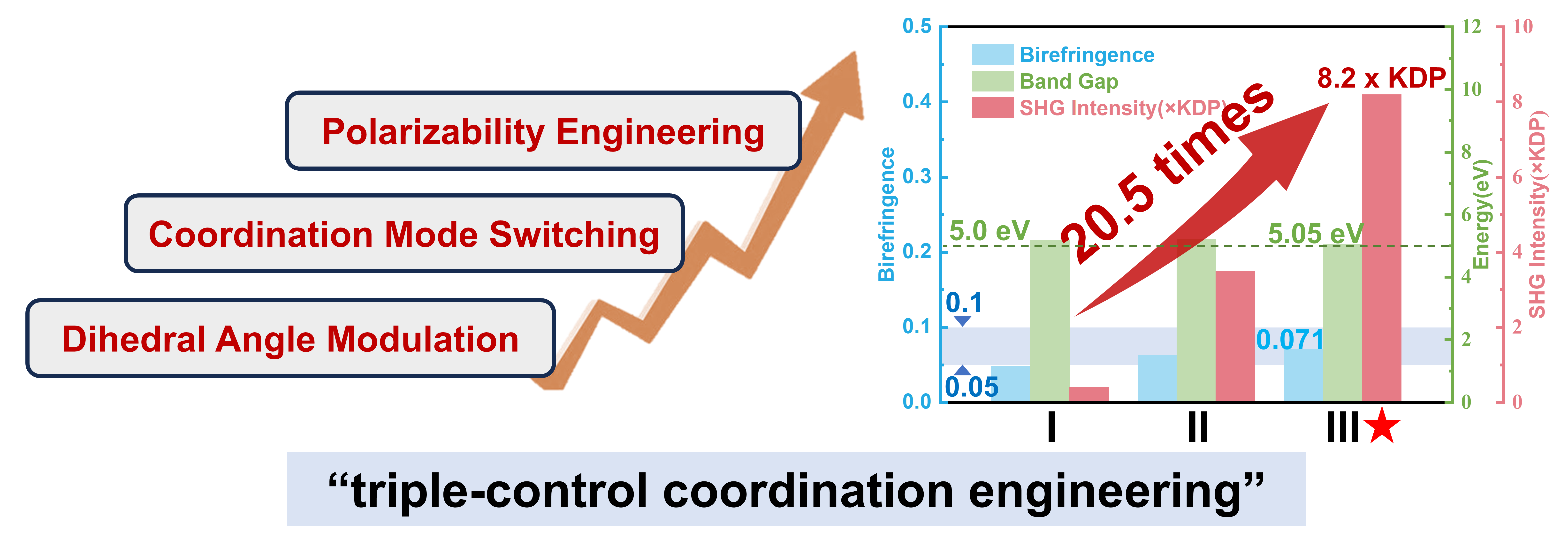

针对该问题,吴奇教授课题组寻找到一种特殊的柔性π共轭双平面基团——2-(1-咪唑基)乙酸,并提出了一种“三控协同工程”(即有效结合二面角调制、配位模式切换和极化率工程)的策略,有效解决了紫外非线性光学材料长期存在的性能权衡问题。具体来讲,通过利用2-(1-咪唑基)乙酸中动态的碳-碳-氮键旋转,实现了对π共轭平面之间二面角(81°-84°)的精确控制,有效抑制了过度的光学各向异性,同时保持了相匹配的双折射(Δn=0.048–0.071@1064nm)。系统地调节pH值和温度介导的配位模式变化与卤素取代(Cl→Br)相结合,用于极化率工程,显著增强了SHG。因此,开发了三种锌基卤化物—[(C5H6N2O2)(C5H5N2O2)ZnCl (I),(C5H6N2O2)ZnCl2 (II)和(C5H6N2O2)ZnBr2 (III)],表现出逐步增强的二次谐波响应(0.4→3.5→8.2×KDP)。化合物III在锌基卤化物中提供了创纪录的SHG响应,这归因于完全排列的[ZnN2Br2]多面体以及高极化溴的协同效应。更重要的是,化合物III保持了宽带隙(>5.0eV)和优异的热稳定性(约300°C),使其成为下一代高功率紫外非线性光学应用的杰出候选者。总之,本研究不仅为优化紫外非线性光学晶体中的SHG、Δn和Eg提供了一种模式,还为未来开发具有卓越综合性能的紫外非线性光学材料铺平了道路。