近日,我校电气学院万仁卓教授团队邓文迪博士在国际著名核科学与核探测技术期刊Nuclear Science and Techniques(中科院一区Top)上发表了题为“Retina algorithm for heavy-ion tracking in single-event effects localization”的高水平研究论文。该研究工作设计提出一种基于视网膜算法的在线重离子径迹触发与参数重建算法,并在此基础上研制一套非接触式的单粒子效应定位监测系统。该算法利用视网膜算法进行模式识别,利用FPGA器件高并行与延时可控的特点,为重离子束流检测以及单粒子效应定位提供新的方法与思路。该论文的第一作者为邓文迪博士,武汉纺织大学万仁卓教授与湖州师范学院李自立博士为本论文的共同通讯作者,武汉纺织大学为第一通讯单位。

随着高能物理实验中对撞能量越来越高,实验产生的数据流量成倍增加,实时在线轨迹寻迹(online track trigger)在高能物理实验中提出较高需求,旨在减少DAQ系统数据传输带宽的同时,定向、快速提取感兴趣的粒子径迹特征信息。我们提出并实现了基于Retina算法的在线寻迹算法,利用前端径迹探测器获取到的粒子有效击中点作为算法输入样本,在二维/三维空间对粒子径迹做快速识别以及参数重建。

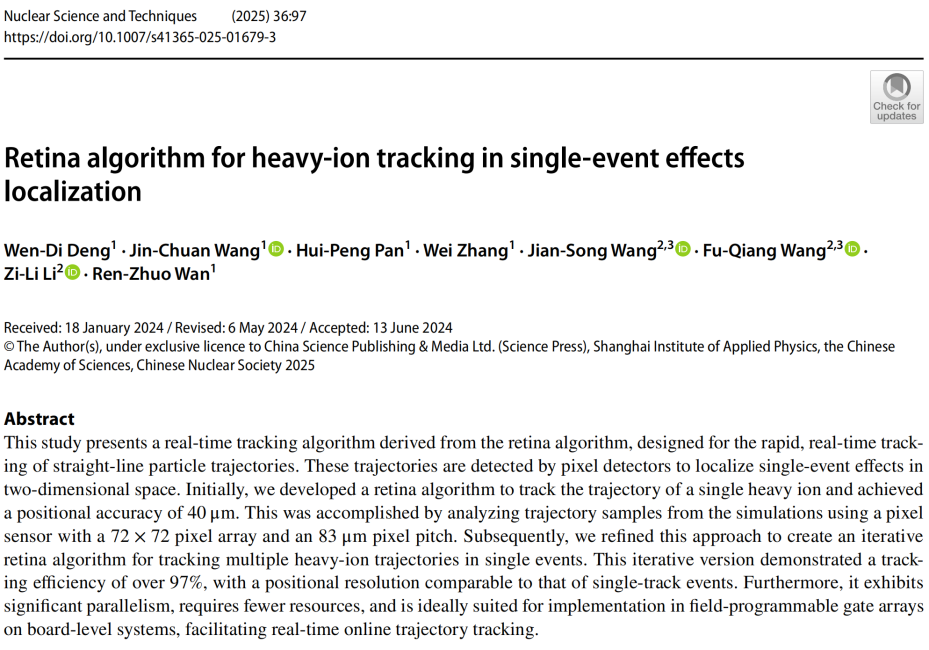

图1 用于非接触式SEE定位装置示意图(上)和像素传感器芯片Topmetal结构(下)

截至目前算法已经完成了原型验证,并适配用于基于二维像素探测芯片Topmetal芯片对重离子直线轨迹的快速循迹研究,实现三维空间中辐射单粒子效应(SEE)快速定位。上图左侧为基于Topmetal芯片搭建的SEE效应定位装置原型机结构示意图。两个搭载同型号Topmetal芯片的感应区域被安置在待测芯片(DUT)正前方,在物理空间上呈90度放置。当分别加入垂直于Topmetal芯片的均匀电场后,该装置可以在X-Z以及Y-Z方向对射向待测芯片的重离子轨迹进行捕获,基于视网膜算法的循迹算法对重离子的轨迹参数进行重建,从而完成SEE效应定位。上图右侧为单个Topmetal芯片结构,单个像素尺寸为83um*83um,像素阵列规模为72*72,整个芯片有效探测面积为6mm*6mm.

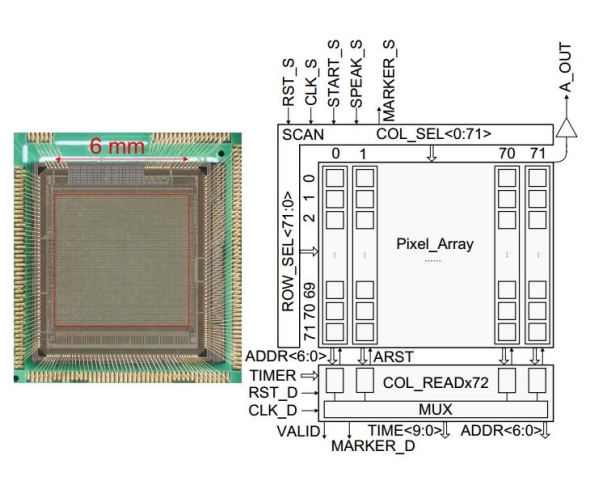

图2 算法硬件平台与在线测试数据链路

目前,基于视网膜算法的粒子轨迹寻迹算法的仿真和在线测试工作都已经完成。上图为算法验证的平台系统结构图。从传感器获取的重离子轨迹样本数据包从PC端送入高性能FPGA板卡,固化在FPGA内部的视网膜算法将计算获取的重离子轨迹参数结果反馈给PC完成一次事件的寻迹。PC与FPGA之间通过千兆以太网TCP-IP协议进行数据的互通。

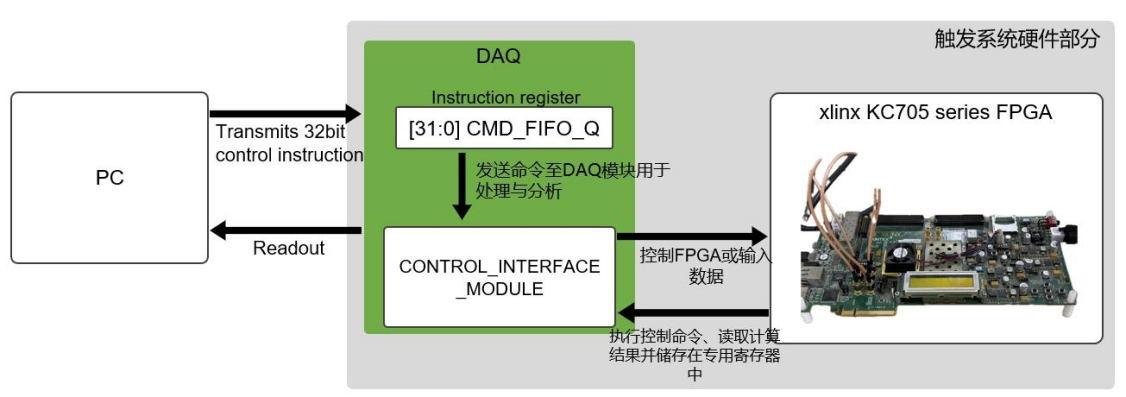

图3 Retina算法固件框架(上)以及在不同粒度设置下实测定位分辨率结果(下)

算法结构、算法原理和研究结果分别如上图左上/右上以及下方所示。算法结构上我们在单个FPGA芯片内部采用阵列分布式放置N*M个视网膜计算单元,实现粒度最大为N*M的视网膜扫描计算,每个视网膜单元是独立的并行的计算,保证算法的速度与实时性。单个视网膜计算单元内部则根据坐标参数进行常规的样本权重值计算。最终通过找极大值的方式定位到目标视网膜单元从而重建出对应重离子轨迹参数。测试结果表明在粒度为100*100时算法位置分辨率达到18.11 微米,小于Topmeta传感器上单像素面积大小的四分之一。FPGA处理一组径迹样本的触发延迟为3.98微秒至5.98微秒,平均5.18微秒,满足在线重离子径迹触发的实时性要求。

该研究也是继团队汤思宇博士在该杂志发表科研成果(NUCL SCI TECH 35, 32 (2024))之后的最新科研成果。团队致力于超高速信号采集与处理,并围绕核物理理论与唯象、核电子学与核探测技术,以及时间数字转换(TDC)芯片设计等开展深入研究。

团队相关论文链接:

1. https://doi.org/10.1007/s41365-025-01679-3

2. https://doi.org/10.1007/s41365-024-01387-4

3. https://doi.org/10.1103/PhysRevC.109.064902