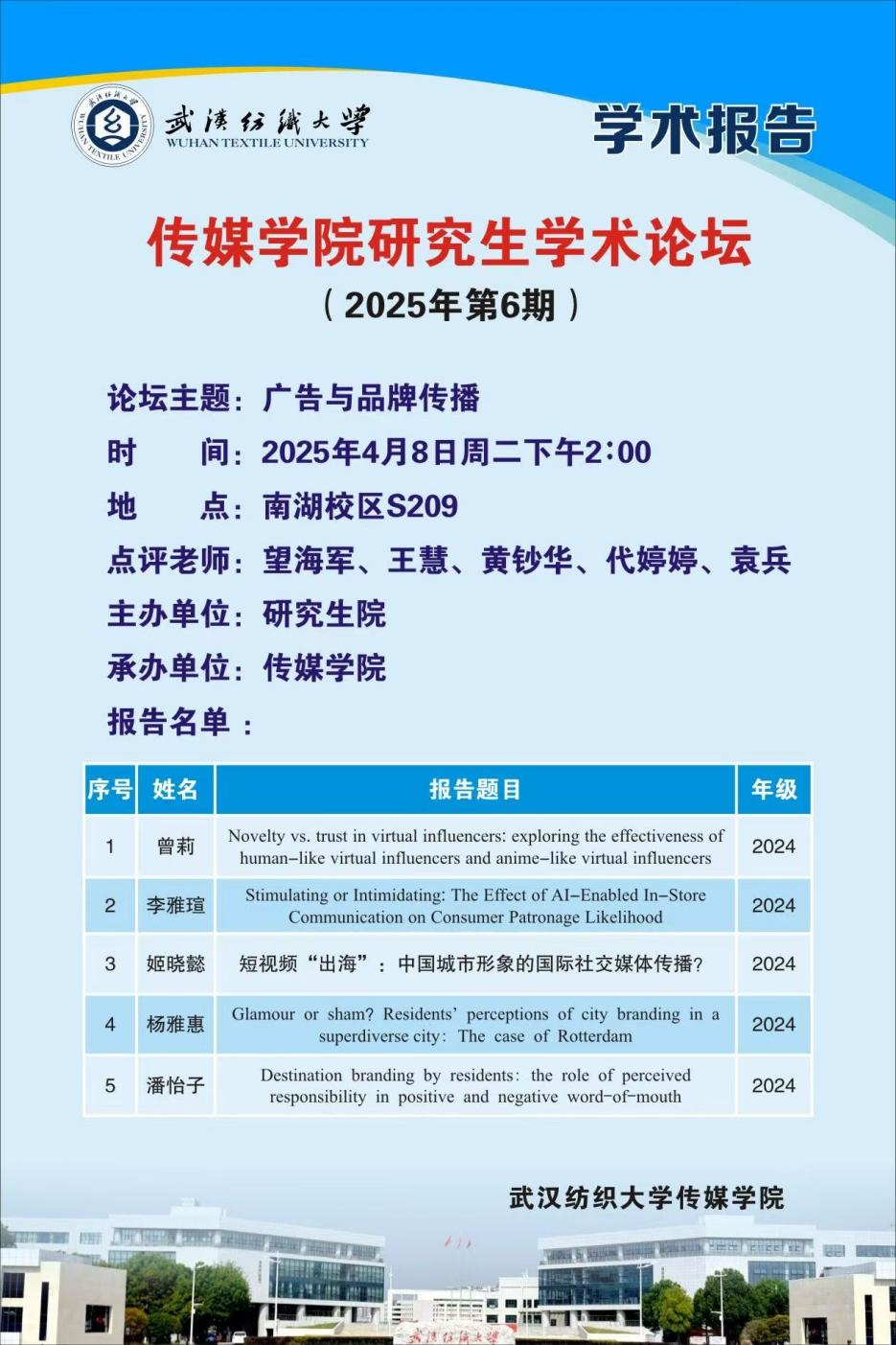

4月8日,传媒学院在西经楼S209室举行第6期研究生学术论坛。5名硕士研究生围绕虚拟数字人、AI结算技术的传播效果、城市品牌传播为主题,依次分享了他们的研究相关文献,硕士生导师望海军、王慧、黄钞华、代婷婷、袁兵参加了此次学术论坛,并给予了精彩的学术点评,传媒学院部分2024级硕士研究生参加论坛。

曾莉同学的分享探讨了虚拟影响者的效果,重点分析了“人类化”虚拟影响者(HVI)和“动漫化”虚拟影响者(AVI)在广告中的表现差异,尤其是广告中赞助商披露对内容互动和购买意图的影响。研究表明,当没有披露赞助商时,HVI比AVI能更好地提高内容互动和购买意图,这主要得益于更高的影响者信任度。然而,一旦披露了赞助商信息,HVI相较于AVI的优势就消失了。进一步的分析发现,AVI由于其新颖感,在赞助披露的情况下更能引发用户的好奇心和更高的内容互动。此外,研究还分析了虚拟影响者的类型(HVI和AVI)和其受众的互动反应。虽然HVI由于其逼真的外观在信任度上占优势,但AVI的动漫风格更能吸引那些对新鲜感有强烈需求的观众,特别是在广告披露的情境下,AVI的表现更为突出。这一研究为品牌营销人员提供了宝贵的见解,强调了在虚拟影响者广告中如何根据影响者的外观、赞助商披露情况以及受众的需求来优化策略。

李雅瑄同学的分享聚焦于AI驱动的“即拿即走”结账技术在实体零售中的传播效果,探讨了其在增强消费者购买意愿与商店氛围评价方面的潜在影响。她通过三项实证研究(含一项线下实验与两项在线实验)发现,AI结账比传统的人工与自助方式更能激发消费者感官刺激,从而提升对店内环境的正面评价与购买意愿,尤其当消费者对AI不具威胁感知时,这种“刺激感”更为显著地驱动了购买行为。本研究进一步引入“AI威胁感知”作为调节变量,揭示了当消费者认为AI具有潜在风险时,其积极作用将减弱甚至消失。研究强调,AI技术的推广需要关注消费者对“技术威胁”的情绪反应,并优化其传播界面以减弱不安感。此外,该研究还强调了实体零售中“店内沟通”作为多种营销元素协同结果的复合属性,为后续将传播、技术与消费者心理机制融合的营销研究提供了重要启示。

姬晓懿同学的分享探讨了短视频在国际社交媒体平台上对中国城市形象传播的作用与策略。研究选取了在优兔等平台上表现突出的中国城市官方账号,分析其浏览量超1万次的短视频,发现这些视频通过展示城市基础设施、标志性建筑、生活环境和夜经济等多维度内容,成功塑造了中国城市先进、宜居、包容且富有文化底蕴的形象。短视频借助外籍主持人的跨文化视角,以生动的叙事方式促进跨文化理解,结合平台逻辑进行形式创新,增强了传播效果。研究建议进一步提升传播效能需深挖城市品牌特色、优化内容与形式,契合受众文化认知,注重平台逻辑和感官体验,以增强国际观众的情感共鸣和认知认同。

杨雅惠同学的分享聚焦于居民如何感知由当地政府传达的城市品牌内容。通过八组焦点小组访谈,深入探讨了鹿特丹居民对官方城市品牌建设的看法,揭示了品牌宣传与居民实际体验之间的显著差异。她指出,居民对鹿特丹的归属感主要源于其多元文化和“街头现实”的包容性,而非官方宣传中光鲜亮丽的经济形象。居民认为城市品牌过于强调国际化与精英化,忽视了日常生活中的真实性与多样性,导致部分群体感到被排除在外。同时,研究强调居民对城市的情感连接与其个人记忆、历史背景密切相关,而品牌建设中的简化倾向削弱了这种连接。这一研究提出“自下而上”的品牌化路径,提出城市品牌实践需纳入居民日常体验,避免过度呈现城市的“完美形象”,为城市品牌建设提供基于居民视角的参考和建议。

潘怡子同学的分享聚焦于居民的目的地品牌建设,指出在地方品牌塑造的过程中,居民对家乡作为旅游目的地的宣传,其重要性日益得到认可。然而,居民在传播目的地形象(DIs)时的责任感有多强,以及这些认知如何影响口碑传播行为(WOM),仍不明确。研究通过对荷兰弗里斯兰省913名居民进行定量研究,探讨了这一话题。结果显示,除了地方依恋和目的地形象之外,对传播积极区域形象的责任认知,能够预测正向和负向口碑行为(pWOM和nWOM)。特别是将责任归咎于公民自身,是正向和负向口碑的重要预测指标。此外,研究结果还表明了年龄在责任认知差异中的作用,以及以往的度假经历对负向口碑的预测作用,为公民参与目的地品牌塑造和区域旅游管理提供了参考意义。

论坛期间师生们针对五位研究生所呈现的阶段性研究成果展开了深入探讨。老师们从不同专业视角出发,结合丰富的学术经验与前沿研究动态,建议这五位研究生进一步细化研究选题方向。他们指出,精准且细化的选题是深入开展研究工作的基石,能有效避免研究过程中方向的盲目性与宽泛性。与此同时,老师们着重强调了文献检索能力的重要性,详细阐述了全面、高效的文献检索能够帮助研究生快速掌握研究领域的既有成果,精准定位自身研究的创新点。

本次学术论坛的成功举办,成功搭建起我院研究生展示学术实力的优质平台。以虚拟数字人、AI 结算技术、城市品牌传播等前沿课题为核心,同学们各抒己见,带来了一场场精彩纷呈的学术分享与热烈讨论。本次论坛为与会师生搭建起一座互通有无、携手共进的交流桥梁,更极大地激发了大家投身学术研究的澎湃热情,有力推动我院学术氛围迈向新的高度。