近日,先进纺纱织造及清洁生产国家地方联合工程实验室王金凤/化工学院刘磊教授团队在环境领域顶刊《Environmental Science & Technology》上发表题为“Metal Node Control of Coordinatively Unsaturated Sites in Heterobimetallic MOFs for Stable and High Ammonia Adsorption.”的研究论文(论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.5c10020)。武汉纺织大学为论文第一署名单位,技术研究院舒亚婕博士为第一作者,王金凤教授、刘磊教授、中科院化学所张金明研究员和新疆大学黄海保教授为共同通讯作者。

在“双碳”目标驱动下,氨气(NH3)作为零碳燃料的潜在应用与其环境危害形成矛盾。NH3的高效捕集、存储与解吸是工业过程优化及PM2.5污染治理的核心挑战之一。尽管金属有机框架(MOFs)凭借其高比表面积、可调孔径与化学多样性在NH3吸附领域展现出潜力,但现有MOFs仍面临瓶颈:低浓度NH3捕获效率不足,难以满足工业废气净化需求;高压吸附后因NH3强配位导致金属-配体键断裂(如Cu-O键解离能仅~150 kJ/mol),循环稳定性差(如传统铜基MOF因强配位键难以脱附NH3)等。虽然引入高价态金属(如Ti4+、Zr4+)可以增强金属-配体键的强度以提高稳定性,但可能导致活性位点被溶剂分子占据,难以产生可用于吸附的开放金属位点(OMS)。

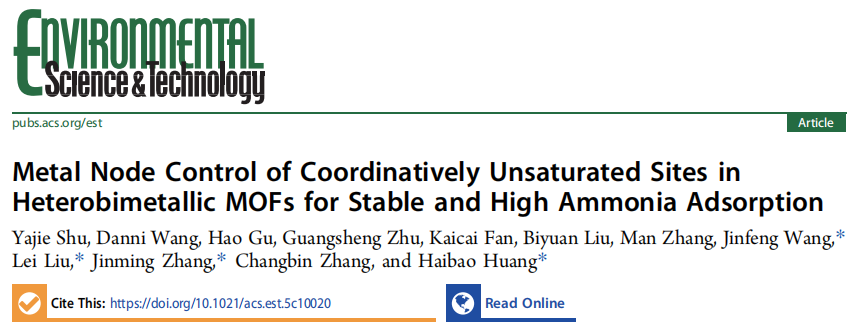

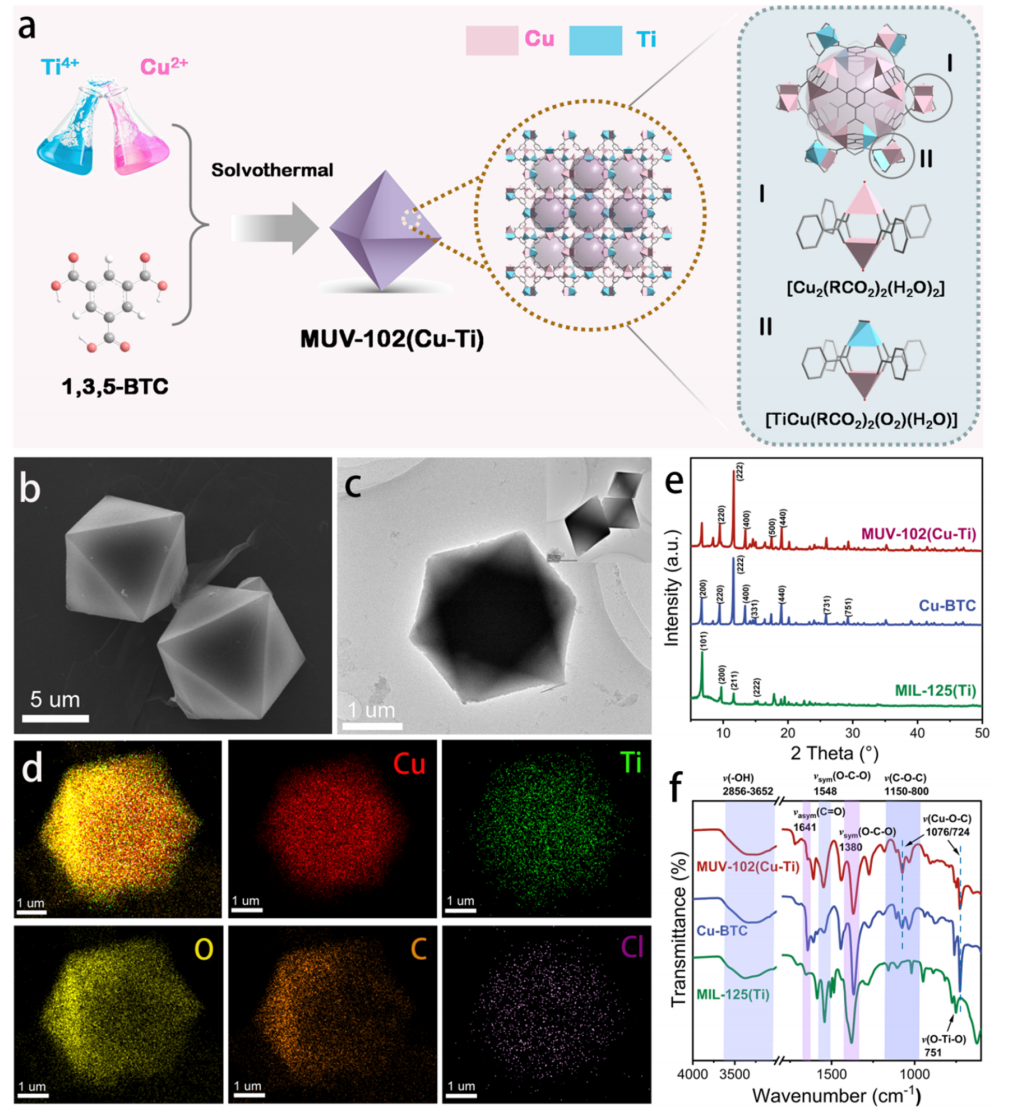

本研究通过构建新型多元异质MOF——MUV-102(Cu-Ti),将硬金属(Ti4+)与软金属(Cu2+)耦合于同一节点,协同优化了材料稳定性和NH3吸附性能。研究发现,该材料通过结合Ti4+的强配位能力与Cu2+的柔性配位环境,精准集成异质金属Cu(²⁻ᵟ)⁺-Ti⁴⁺簇,显著提高NH3吸附性能和循环稳定性,增强金属-羧酸酯键的抗腐蚀能力。此外,通过电荷互补与键能平衡,双金属簇协同调控配位微环境,产生大量开放的金属位点,促进了MUV-102(Cu-Ti)对高浓度(22.4 mmol/g)和低浓度NH3(3.9 mmol/g)的高效吸附性能和可逆稳定性,其吸附容量位居已报道MOF材料的前列,并可稳定循环使用9次以上。本研究不仅为工业废气中低浓度NH3的高效捕集提供新策略,其稳定的多孔框架还可拓展至NH3储能、车载氢能系统等领域的应用边界。