近日,教育部工程研究中心吴非博士在环境类国际权威期刊《Environmental Science & Technology》上发表了题为“Redox-driven Fe atom exchange at magnetite-water interface: Insights from 57Fe-Mössbauer spectroscopy and first-principles molecular dynamics simulations”的最新研究成果(论文链接: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c06764)。武汉纺织大学为第一署名单位,吴非博士为第一作者。

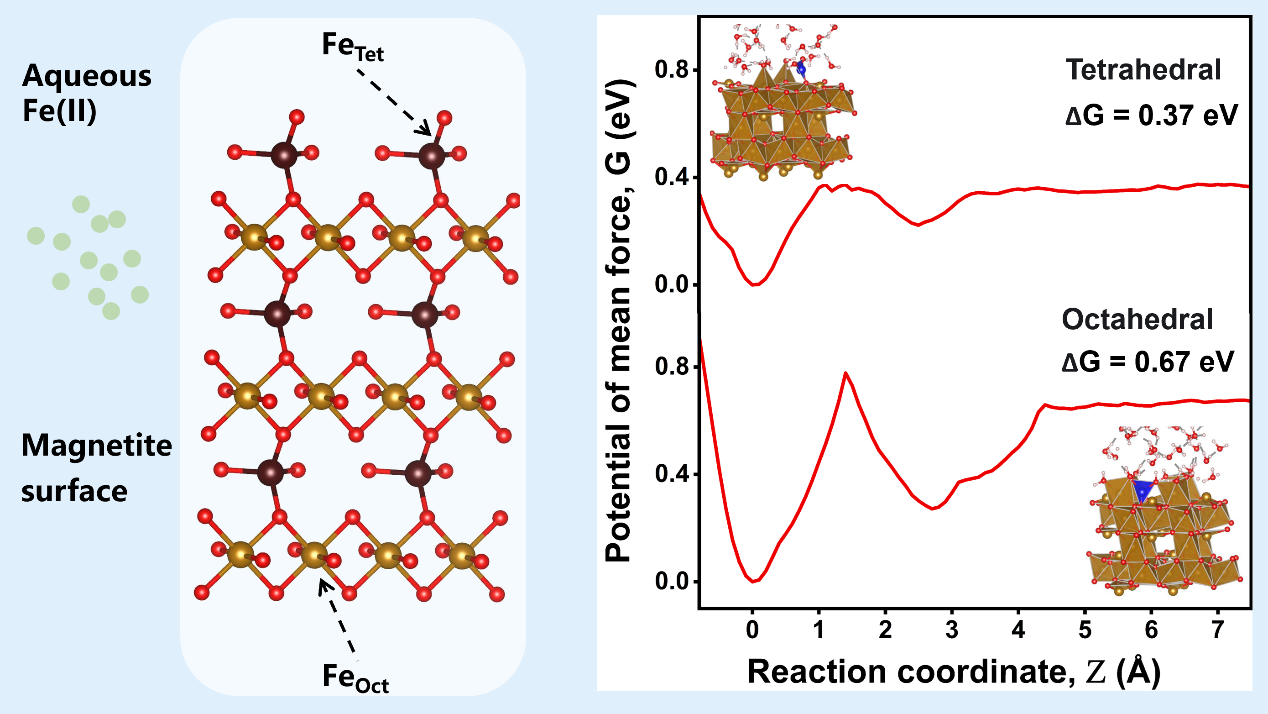

磁铁矿(Fe3O4)是土壤中最常见的铁氧化物之一,在污染物的转化、微生物胞外呼吸、元素的生物地球化学循环中起着重要作用。在厌氧环境中,游离态Fe(II)和磁铁矿之间能发生显著的Fe原子交换过程。然而游离态Fe(II)驱动磁铁矿重结晶过程中的电子转移过程和原子交换机制尚不明确。本研究利用Fe同位素标记法、57Fe-穆斯堡尔谱和分子动力学模拟,深入探讨了游离态Fe(II)驱动磁铁矿重结晶过程及其机制。结果表明,10 nm和59 nm的磁铁矿与游离态Fe(II)的铁原子交换率分别为其表面原子的1.5倍和2.3倍。偏离化学计量比的磁铁矿表现出比符合化学计量比的磁铁矿更高的Fe原子交换率。与符合化学计量比的磁铁矿不同,游离态Fe(II)在反应过程中能够还原磁铁矿八面体中未与Fe(II)配对的结构态Fe(III),使其化学计量比接近x = 0.5。57Fe-穆斯堡尔谱的分析结果证实,游离态Fe(II)与磁铁矿的铁原子交换优先发生在八面体结构上。分子动力学模拟结果进一步揭示,对于磁铁矿,晶格位点相比于非晶格位点更有利于游离态Fe(II)的吸附。在磁铁矿的四面体位点,Fe(II)形成的最稳定构型为单齿单核内球络合物;而在八面体位点,最稳定构型则为通过阳离子桥联作用形成的三齿内球络合物。这两种吸附构型的解析自由能分别为0.37 eV和0.67 eV,表明在磁铁矿(111)晶面上,八面体位点对Fe(II)的吸附能力高于四面体位点。

磁铁矿在环境中广泛存在,通常是其他不稳定铁氧化物(如水铁矿和纤铁矿)的最终产物。自然界中的磁铁矿由于具有不同的颗粒尺寸和氧化状态,其与游离态Fe(II)之间的铁原子交换过程机制受到颗粒尺寸和化学计量比的显著影响。这种机制可能进一步影响磁铁矿对污染物的还原、吸附和固定过程。本研究为深入理解磁铁矿在污染物还原和固定过程中的作用,以及在环境自净化中的机制提供了理论基础,并为其在环境治理和修复领域的应用奠定了坚实的科学依据。