10月22日晚9点40分,当武汉纺织大学资源与环境学院实验大楼闭门的提示音响起,该校本科生李皓辰才从数据堆中抬起头,迅速收拾东西后走出大楼。

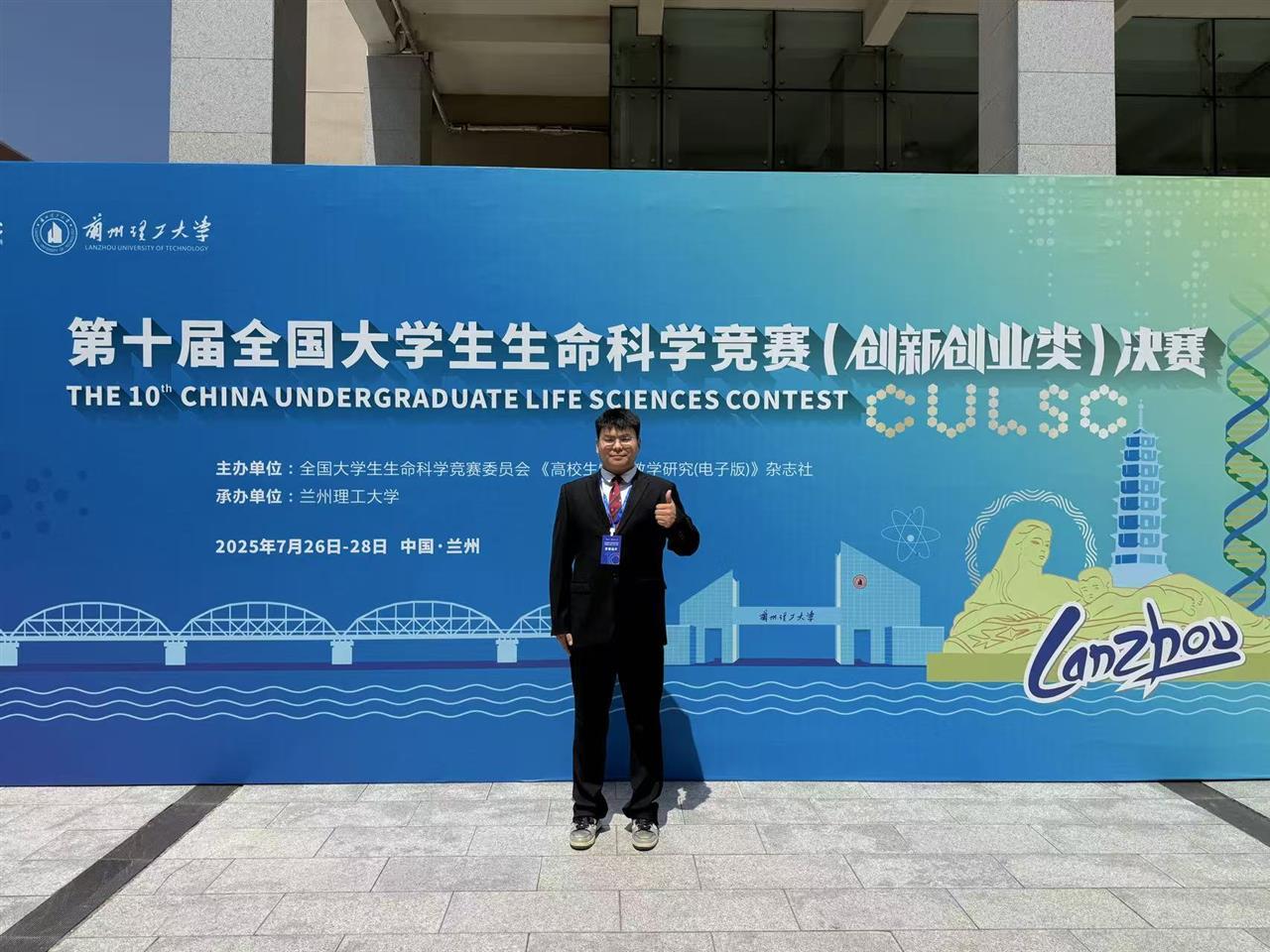

以第一作者身份发表4篇SCI期刊论文、斩获第十届全国大学生生命科学竞赛(创新创业类)全国一等奖、“湖北省第十五届挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛省赛特等奖……作为一名本科生,李皓辰获得的荣誉,是他用时间和汗水浇灌出的。如今,他依然在向前奔跑,备战“大挑赛”全国总决赛。

把“冷板凳”坐成“热赛道”

“这些蓝藻毒素可能会通过食物链回到人类餐桌,而你们现在看到的每滴污水,都可能是未来某个孩子的眼泪。”李皓辰与环保科研的结缘,源于大一环保社团活动中的一次特殊经历。当时,老师带着他们参观水质检测实验室,将家乡的河水样本倒入培养皿后,显微镜下出现了游动的发光藻类。老师的话像一根刺扎进他的心里,也让他猛然意识到,环保与每个人息息相关的现实责任。从那时起,他便坚定了投身水污染治理研究的决心,通过学校”本科生导师制”进入李强老师的实验室,专注于高级氧化技术处理抗生素废水的研究。

初入实验室,李皓辰的科研路并非一帆风顺。一次,他在测试材料催化活性时,原本稳定的性能突然大幅波动,这意味着此前的大量实验可能要推倒重来。“当时头脑一片空白,整个人都很沮丧。”他还记得那天中午,自己坐在实验室外的台阶上发呆,偶然看到一只麻雀在排水管旁筑巢,草茎反复掉落,可麻雀却始终没有放弃。这个场景深深触动了他。

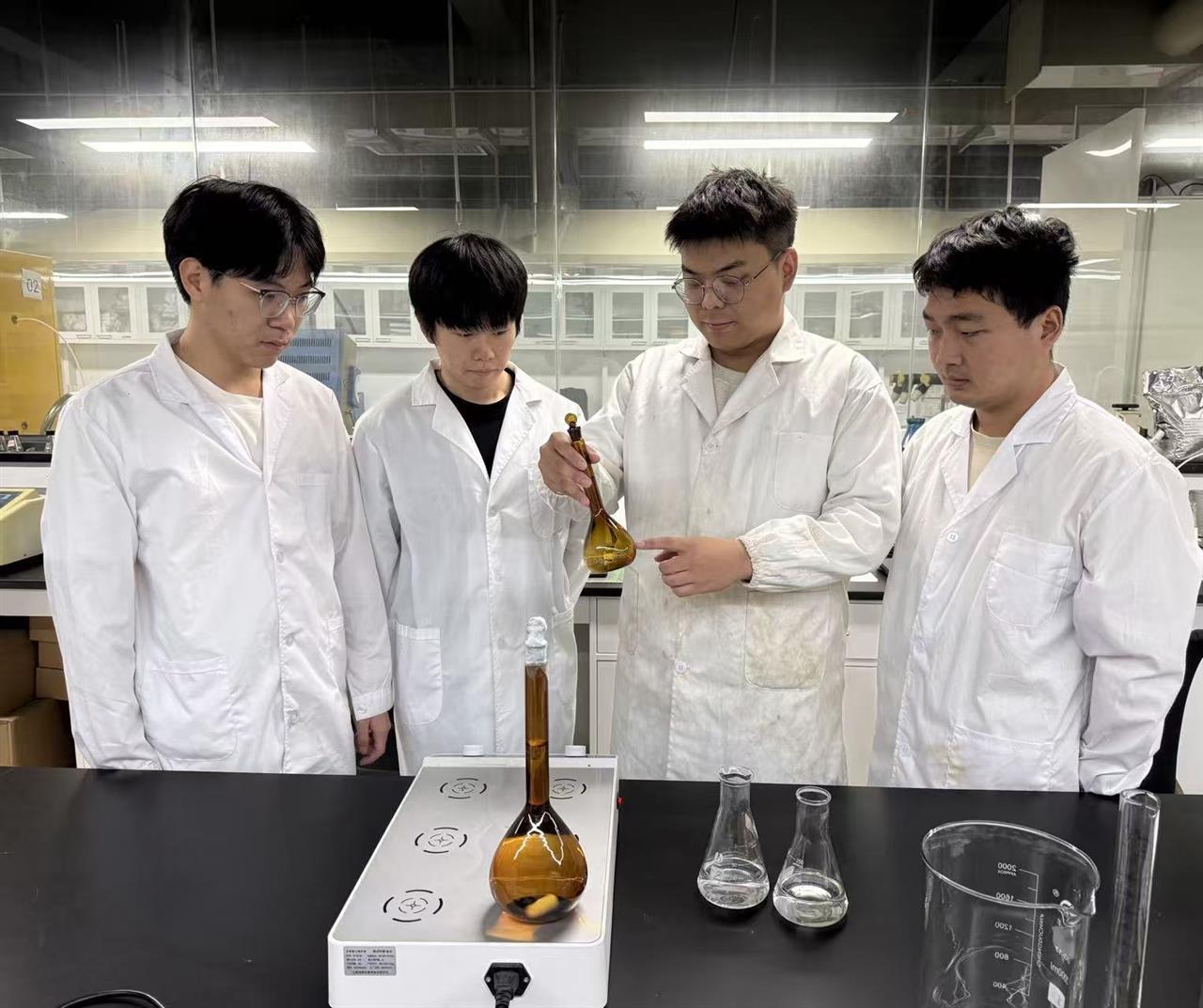

“科研的困境就像这排水管旁的缝隙,看似是阻碍,实则是筛选真正坚持者的筛网。”受到鼓舞后,他一头扎进实验室,反复查阅文献、核对试剂配比、调整实验参数,在第31次活性复测实验中,成功将催化性能提升15%。当他把这个发现告诉导师时,收到了简洁却有力的鼓励:”接续挖,很快会有突破。”循着这个方向深入研究,他最终解决了数据波动的难题,让实验重回正轨。

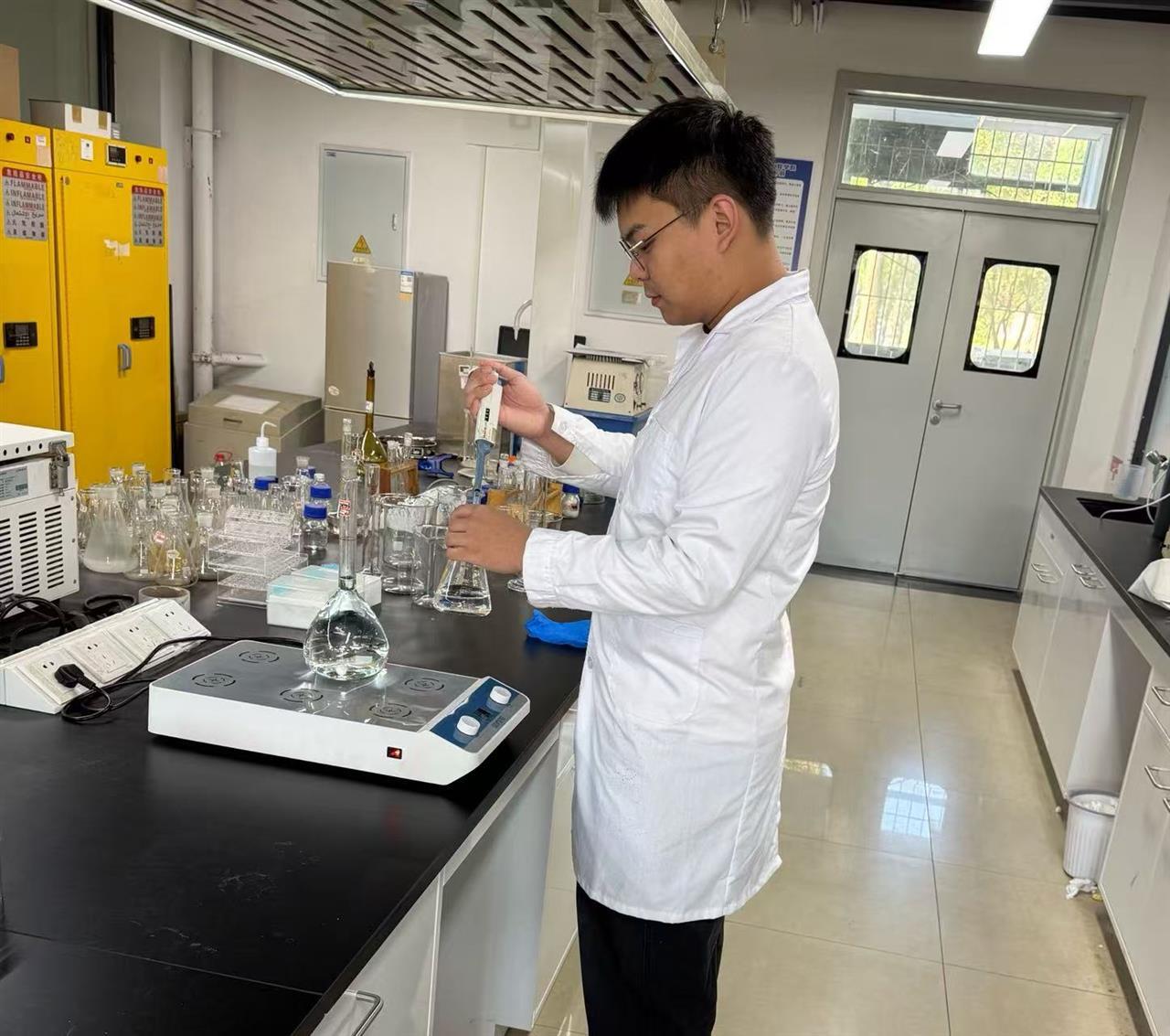

这样的坚守,是李皓辰的科研常态。大一大二课业繁重,他每天挤五六个小时泡在实验室;大三课业减少后,更是常常从早待到晚,最长单日在实验室的时间超过17小时。除了专注自身研究,李皓辰还善于总结方法,他会在前一天晚上列出第二天的任务清单,每周定期复盘进展,用科学的时间管理平衡学业与科研。

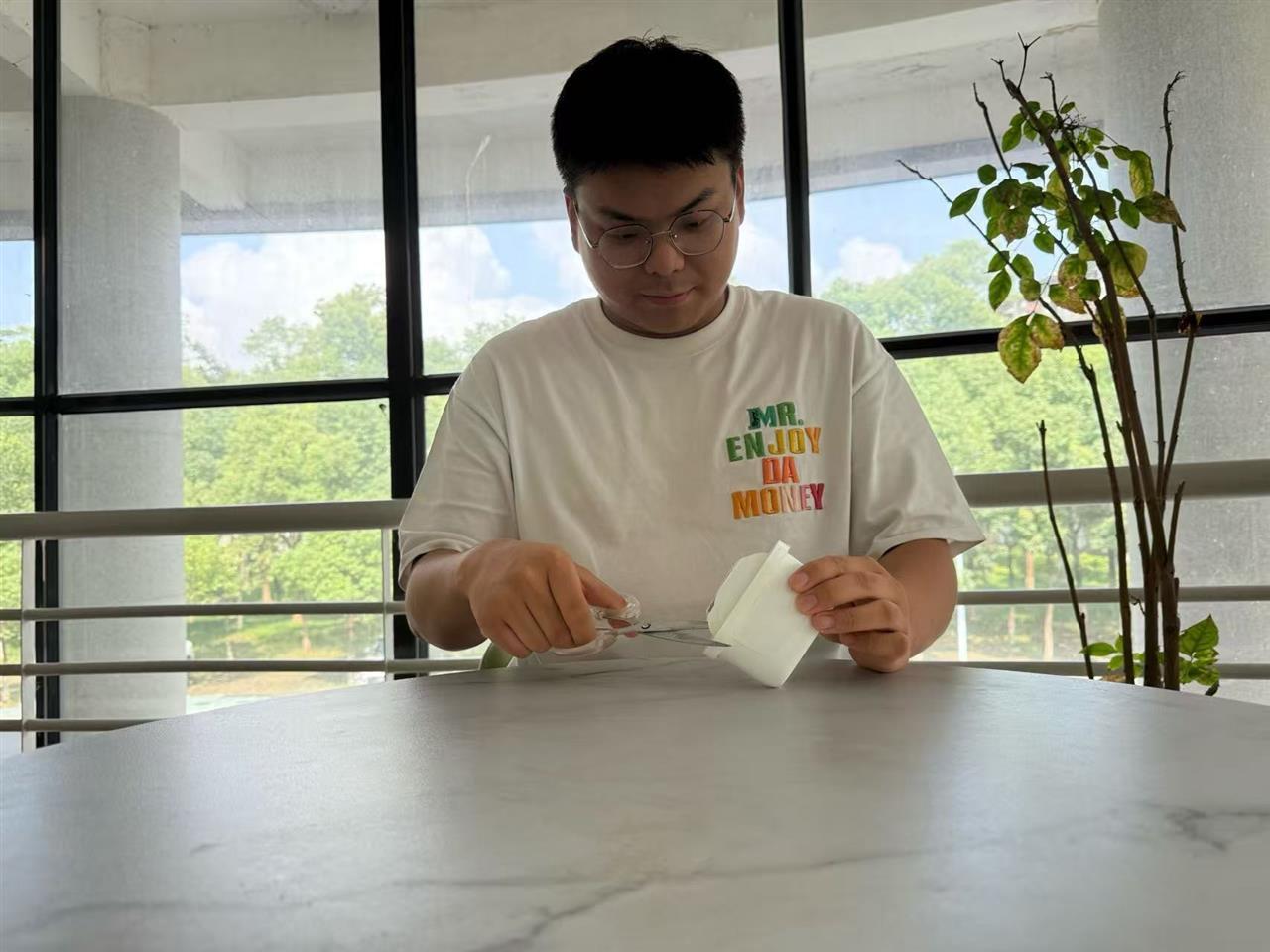

在实验室里,李皓辰的台面上放着许多常用的实验记录本,封皮边缘有些磨损,里面密密麻麻记着水处理实验的数据参数、待优化的工艺思路,还有用不同颜色笔标注的重点。“他的成功绝非偶然,答案都藏在这些细节里。”李皓辰的导师李强告诉记者,李皓辰具有高效的时间观和严格的执行力,他会把自己的时间规划得非常完整,充分利用好每一分每一秒。正是这样争分夺秒的科研态度,产生出如此丰硕的成果。

科研论文聚焦企业实际需求

“科研不能只写在论文里,得朝着解决实际问题的方向走。”去年暑假,他跟着导师参与环境相关行业调研,重点了解了水处理技术在企业实际应用中的需求,像处理效率提升、运行成本控制等现实问题,让他的科研方向更贴近环境治理的实际场景。

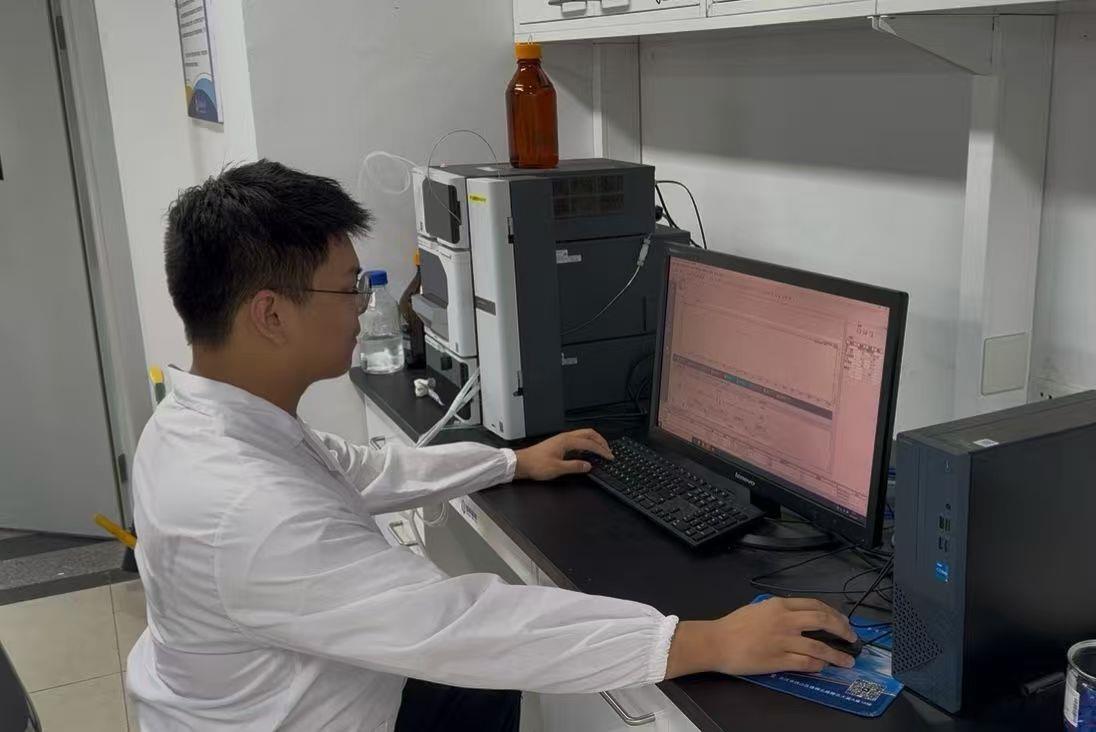

带着这份对行业需求的关注,李皓辰在水处理及环境治理领域持续深耕。如今,他发表4篇SCI论文,研究内容均围绕该领域关键问题展开,从催化剂的研发到废水治理工艺优化,每一项研究都力求回应实际环境治理中的痛点;同时累计申请3项国家发明专利,涵盖废水深度处理等技术方向。其中部分技术在研发阶段,就初步考虑了企业实际运行中的操作便捷性、设备适配性等因素,为后续可能的技术对接与实际应用预留了适配空间。

除了深耕水处理科研与专业学习,他的校园生活始终充满活力——作为班长,他牵头组织班会、收集同学学业需求,用耐心搭建班级互助桥梁。在志愿服务领域,他累计完成100余小时志愿时长,先后参与校园志愿者文化节、社区环保服务等活动,以实际行动践行公益初心。校园文体活动中也不乏他的身影:曾站上校园马拉松赛道挑战自我,参与健身操大赛,实验室安全知识竞赛,将严谨的科研态度延伸到日常学习中。“这些经历和做科研一样,都需要坚持与协作,也让我更懂得在集体中成长。”

谈及未来,李皓辰已有明确的想法——攻读博士。作为“研赛双优”的榜样,他也不忘给初入实验室的学弟学妹分享经验:“科研不是‘孤独的苦旅’,而是‘系统的工程’。”李皓辰建议,刚进实验室要多跟导师积极讨论,确定研究课题后,从洗刷烧杯这样的基础工作做起,认真完成每一步操作,记录好每一个实验过程和数据。通过科学记录、高效阅读、合理时间管理和积极心态,就能实现科研的快速成长。

楚天都市报:https://jms.ctdsb.net/jmythshare/#/news_detail?contentType=5&contentId=2573730&cId=0&tencentShare=1&uik=6iy6kVVk&share_plat=wechat&sec=63f89f35