2019年是学校本科教育质量年,也是学校实施“学科建设三年行动计划”的关键年。图书馆深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和全国教育大会精神,结合高校智慧图书馆的发展趋势,以立德树人为根本,在图书馆机构设置、资源建设、大数据分析、学科服务、阅读推广等方面有所创新和突破,以优异成绩向新中国成立70周年献礼。

组建文献资源建设部。组建文献资源建设部,实现图书馆纸质文献和电子文献统筹管理,对部门工作人员岗位进行调整,细化工作职责,充分发挥专业特长,优化人员配置,提升部门服务能力。经过调整,部门精神面貌焕然一新,以老带新、以新促老,相互学习,共同提高。

芸阅读服务全面推广。在“你选书、我买单” 的互联网+的读者荐购模式中,搭建线上“芸阅读”平台,对接我馆现有馆藏资源库,对接学校信息门户,实现统一认证,方便即时查询库存图书,反馈“芸悦读”平台是否允许购买,第一时间采集读者所需新书。芸阅读的读者荐购模式得到广大师生的一致好评。

构建读者大数据展示平台。利用大厅大屏,分三步实现了我馆读者大数据的展示平台。展示平台集成了我馆图书馆管理系统、入馆门禁系统及自主收集信息,实现了读者实时入馆信息、读者借阅情况、借阅图书排行、借阅学院排行、馆新闻动态、历史上的今天、入馆量统计等数据的展示。

创建读者大数据分析平台。完成了读者借阅数据及图书馆纸质采购信息的大数据分析平台建设,该平台按照最新的大数据平台分析技术要求,提供图书馆馆藏资源、读者借阅行为、学科图书分类、图书采购分析等图书馆的大数据分析,实时动态关联的展示数据,形成联动直观的关系图表、图形,为图书馆采购、读者行为、学科分析服务提供决策依据。

完成CADAL平台对接。将CADAL与汇文系统进行对接,读者在我馆页面进行馆藏检索时,会自动匹配CADAL平台的相关电子资源,实现免费阅读相关电子图书,提供更多免费电子资源供读者使用。

加强书库的管理力度。为保证图书馆阳光校区流通书库更好地为师生服务,保障各流通书库正常运转,合理规范勤工助学的学生制度。结合工作实际,以分管书库老师为骨干,以老师+学生为单位,对流通书库实行了分层管理。给每个分管书库的老师发放流通书库工作日志,加强了书库的管理力度。本学期在原有勤工助学学生管理制度的基础上,对勤工助学的学生录用、辞职、辞退等工作职责和奖励等条款进行了完善。

整治和清理违规占座现象取得成效。发布《违规占座、个人物品清理专项整治行动通告》,制订了整治行动实施方案,并于6月开始启动。本学期多次召开了全体书库管理人员动员大会,通过海报张贴、大屏幕播报、图书馆网站和微信公众平台等媒体同时发布《通告》内容,杜绝了占座现象,还书库一个良好的学习氛围。

积极推广“武汉纺织大学文献互助QQ群”。目前该群成员达到871人,比去年同期增长750余人,群内文献求助活跃,应助积极,大大解决了文献传递的难题,在师生中获得了极好的口碑。图书馆将继续督促相关数据库工作人员及时有效地解决师生的各项文献利用问题,为互助群的健康发展提供保障支持。

学科馆员深入学院分享交流。为了增加我校学科建设和科学研究工作,增强学院教师对ESI基本科学指标的了解和认识,图书馆应化工学院邀请为化工学院进行了一次ESI专题讲座,解读化学专业ESI科学指标,该讲座深受院系老师和相关部门领导的一致好评。

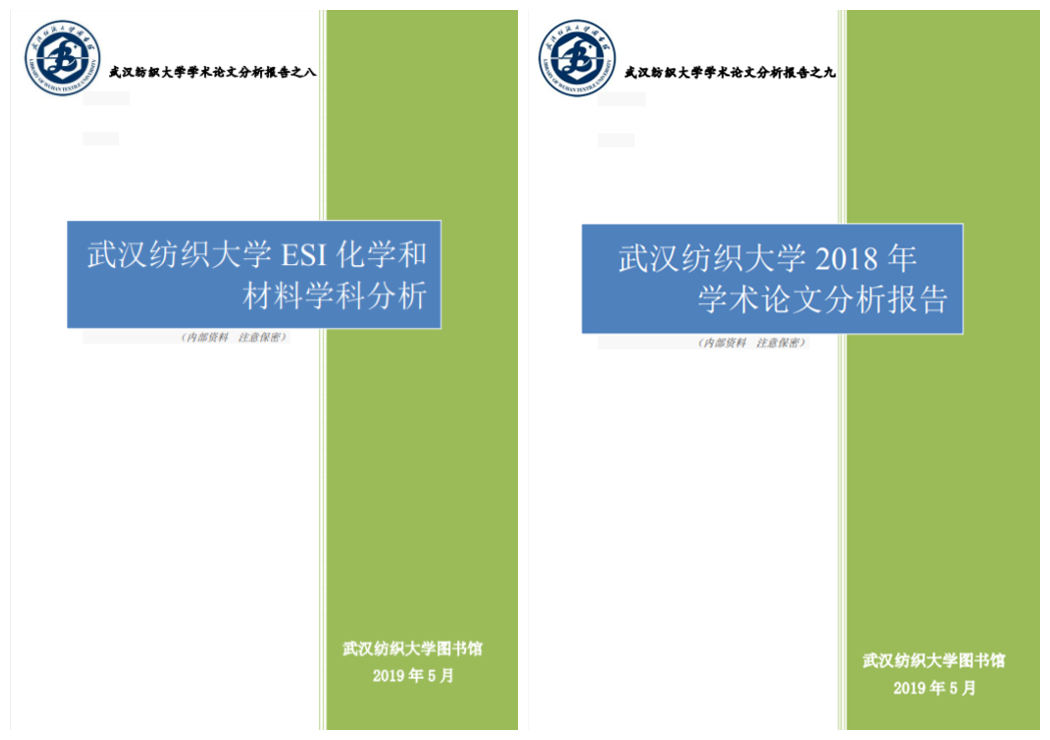

学科分析工作持续推进。撰写了《武汉纺织大学化学、材料科学学科分析报告》,利用WoS、ESI、Incites、JCR等计量分析工具,借助文献计量学的各项评价指标,针对我校2009年至2019年的国际学术论文数据,对ESI化学、材料科学两个领域论文产出、影响力等方面进行统计分析和客观描述,为衡量我校科研影响力提供参考,也为我校相关学院和职能部门制定战略规划和发展决策提供依据。撰写了《武汉纺织大学2018年学术论文分析报告》,从院系贡献度、来源出版物分布、论文期刊影响因子等方面进行多维度的深入分析,客观评价我校学术论文发表现状和科研发展水平,以期为我校科学制定学科发展政策,进一步提高学科的国际竞争力。

新建两个学科服务平台。新建纺织科学与工程和管理科学与工程两个学科服务平台,目前,已经建成化学、材料、纺织、管理等四个学科平台,为这四个学科的老师提供相关专业最新、优质、高效的学术动态、会议预告、项目信息、学科机构、学术成果等学科信息服务。

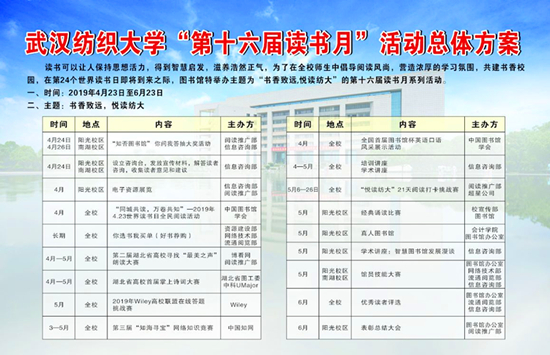

阅读推广工作成效显著。组建阅读推广部,全面策划阅读推广活动。举办图书馆第十六届读书活动,彰显图书馆文化育人主旋律,精心组织策划了优秀读者评选、“知否图书馆”答题抽奖、21天“悦读纺大”挑战赛、真人图书馆、朗读大赛、职工技能大赛等活动。

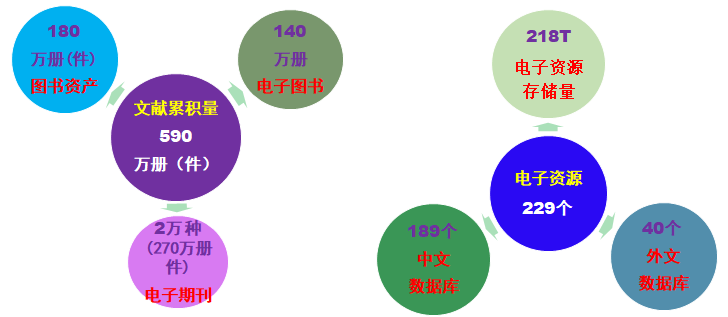

近年来,图书馆始终坚持“资源、管理、服务”三位一体的科学发展思路,以服务育人为中心,以信息资源保障为支撑,以优化管理模式为重点,大力开展文献信息资源建设和信息服务体系建设,强化信息服务功能,不断提升管理服务水平,为学校的教学、科研和人才培养提供强有力的保障。